インド経済は世界をリードするのか(3)モディ政策の根本的問題は何なのか

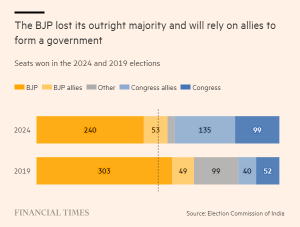

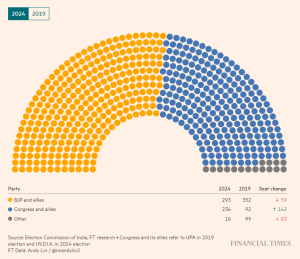

今回の選挙では単独過半数を維持していたインド人民党が、かなりの後退をして連立なしでは多数派を維持できない情勢となった。もちろん、モディ首相は連立政権を作り上げて政権を維持するだろうが、これまでのように力任せの政策は採りにくくなる。なかでも注目されるのが、これまでいろいろ問題が指摘されてきた経済政策である。

選挙の前、ニューヨーク大学のロヒット・ランバ助教授とシカゴ大学のラグラム・ラジャン教授が米外交誌フォーリン・アフェアーズ電子版5月28日付に「モディの中途半端な経済政策」を寄稿して、モディ政権の経済政策の問題点を指摘していた。ラジャンはインド準備銀行の総裁を務めたことがあり、準備銀行の改革でモディ政権周辺との対立がもとで退任に追い込まれ、アカデミズムに戻った経緯がある。

選挙の前、ニューヨーク大学のロヒット・ランバ助教授とシカゴ大学のラグラム・ラジャン教授が米外交誌フォーリン・アフェアーズ電子版5月28日付に「モディの中途半端な経済政策」を寄稿して、モディ政権の経済政策の問題点を指摘していた。ラジャンはインド準備銀行の総裁を務めたことがあり、準備銀行の改革でモディ政権周辺との対立がもとで退任に追い込まれ、アカデミズムに戻った経緯がある。

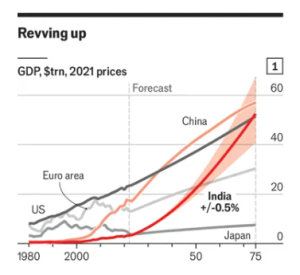

ランバとラジャンがまず指摘しているのは、たしかにモディ首相はインド経済を進展させてきたかもしれないが、それが国内あるいは国外の一部で評価されているほどではないという点である。「他の国ぐにに比べれば、高い成長率を示しているように見えるが、それは必ずしもいまのインドにとって十分ではなく、また必要な分野での成長でないため、十分な雇用を生み出しているわけではないのである」。

この点については、シリーズの第1回と第2回でも指摘したように、中国(や韓国)と比べた場合、かつて両国が示したほどの急成長には及ばないため、その結果として「毎年1千万人以上の若者たちが、仕事を探してうごめいている」。特に中流階級と下位中流階級の失業が多く、インドが全体としては繁栄しているのに、富裕層と他の層との豊かさの格差が大きく拡大するという、残念な結果を生み出しているのだ。

この点については、シリーズの第1回と第2回でも指摘したように、中国(や韓国)と比べた場合、かつて両国が示したほどの急成長には及ばないため、その結果として「毎年1千万人以上の若者たちが、仕事を探してうごめいている」。特に中流階級と下位中流階級の失業が多く、インドが全体としては繁栄しているのに、富裕層と他の層との豊かさの格差が大きく拡大するという、残念な結果を生み出しているのだ。

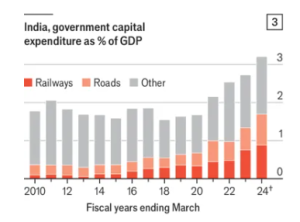

その一方でモディ政権は、輸送の迅速化などインフラの構築を行い、また、デジタル化を推進して国民に口座を開設させて給料の支払いを円滑化し、食糧や燃料の福祉的な給付を実現してきた。さらに、新興企業の数も増えているし、インドの科学者や技術者は、火星に人工衛星を送り込み、月の南極に探査機を走らせるなどの成功を収めている。にもかかわらず、これから成長すべき国にとって必須である、教育による国民の能力向上では、十分な成果を収めていないと、ランバとラジャンは述べている。

J・P・モルガンの予想によると、インドは2024年と翌年に6~6.5%の経済成長が見込まれ、G20諸国のなかで最も急速な成長をとげると見なされている。しかし、インドの一人当たりGDPは2700ドルで、G20のなかで最も低い貧しい国にととまっている。つまりインドはGDPで競うのではなく、ひとり当たりGDPの伸びを基準にしなければならないというわけである

J・P・モルガンの予想によると、インドは2024年と翌年に6~6.5%の経済成長が見込まれ、G20諸国のなかで最も急速な成長をとげると見なされている。しかし、インドの一人当たりGDPは2700ドルで、G20のなかで最も低い貧しい国にととまっている。つまりインドはGDPで競うのではなく、ひとり当たりGDPの伸びを基準にしなければならないというわけである

この点でもインドは中国の急成長に遠く及ばない。世界金融危機以前の今世紀最初の10年間、中国がいまのインドのレベルにあったとき、中国の成長夷律は常に2桁だった。現在、中国の一人当たりGDPはインドの5倍であり、労働力が減少を始めているにも関わらず、中国の成長率は5%を維持している。つまり、このままではインドが今の速度で伸びて行ったとすれば、25年たっても一人当たり約1万ドルで、中国より低いことになる。

いまのインドの経済の歪みは労働市場に典型的に現れている。これまでの例を見れば、たいがい、国が経済成長を遂げていくと、労働者は農業を離れて製造業やサービス業に移っていく。ところが、インドの場合には政府のインフラ整備の推進もあって、雇用のシェアが伸びているのは建設業と農業だけなのである。しかも、パンデミック以前から、インドは労働力が農業に戻るという、かなり例外的な現象を見せてきた。

もうひとつ例外的な労働市場の現象としては、ホワイトカラーの仕事が、希望者の拡大にくらべて増加しないことだ。たとえば、マディア・プラデシュ州が2023年2月に低レベルの州政府歳入職を6000人募集したところ、120万人を超える応募者があったという。これだけでも労働者と仕事のマッチングがうまく機能していないことが分かる。

もうひとつ例外的な労働市場の現象としては、ホワイトカラーの仕事が、希望者の拡大にくらべて増加しないことだ。たとえば、マディア・プラデシュ州が2023年2月に低レベルの州政府歳入職を6000人募集したところ、120万人を超える応募者があったという。これだけでも労働者と仕事のマッチングがうまく機能していないことが分かる。

さらには、そのなかには博士号取得者1000人、工科大学卒業者85000人、経営学卒業生1000000人、その他大学院学位取得者180000人が含まれていた。「インドでは労働年齢人口の割合が増加しているが、十分な雇用がないために、いわゆる『人口ボーナス』(人口増が経済に波及的プラスの効果をもつこと)の好機を逃す危険がある」。この点、中国はもちろん日本も急成長期にその恩恵に預かったことはいうまでもない。

インド経済が「大規模で資本集約的な企業」と「小規模で労働集約的な企業」の2つのタイプからなっているが、これは国民の生活にも広く反映されている。大企業に勤めるインドの富裕層は例外的で、2022~2023年の上位1%が所得の22.6%を稼いでいる。それに対し、中流、下位中流、貧困層のインド人は、パンデミック後も所得の伸びが回復していない。インドではアップルの下請けでスマホを製造している企業は、政府の補助金で雇用が創出されるが、衣料品などの伝統的輸出品でバングラデシュやベトナムに押されている。

そこで、これまでのお決まりの提言なら、もっと非ハイテクの製造業を活性化する方法を考えろということになるだろう。しかし、ここにはインド特有の壁が存在する。「たとえ、政府の戦略によってインドに製造業がもっと誘致されたとしても、いまの段階で新たに登場する中国規模の製造業大国(が生み出す製品)を、受け入れる消費者が世界に存在しないという問題に最終的に直面することになる」。

そこで、これまでのお決まりの提言なら、もっと非ハイテクの製造業を活性化する方法を考えろということになるだろう。しかし、ここにはインド特有の壁が存在する。「たとえ、政府の戦略によってインドに製造業がもっと誘致されたとしても、いまの段階で新たに登場する中国規模の製造業大国(が生み出す製品)を、受け入れる消費者が世界に存在しないという問題に最終的に直面することになる」。

そこで、ランバとラジャンの2人が強調するのは、インド経済がもっとサービス業に目を向けることなのである。細かくいえば、製造業の拡大からサービス業を拡大に移行していくのではなく、世界の製造業やサービス業に人材を提供すること、つまり、これから育てていく人材が身に着けたスキルを海外に提供していくことなのである。もちろん、いまの高等教育の卒業生は全員が十分な能力を身に着けていないという問題があって、あるデータによるとその50%が「使い物にならない」という。

「インドにとって現実的な可能性は、インドに潜在的にある人的資本である。今でもインドのトップクラスの卒業生ならば、欧米の一流大学の卒業生に匹敵するだけでなく、世界の雇用主にとって他よりずっと安価に手に入る。いまもトップクラスのインドの卒業生は多国籍企業に雇用され、製品の設計、契約の構築、製品やサービスに含まれるコンテンツやソフトの開発を行っている」

こうした人的資本は、インドでは製造していないものにサービスを提供することで、インドに膨大な収益をもたらしている。たとえば、インドはチップを製造していないが、30万人のチップ設計者がいる。同じような活動によっていまも約320万人の雇用が生み出されていて、最近の調査によれば、インドに年間1210億ドルの収益をもたらしているといわれている。

この意味での「サービス輸出」は、これまで政府の支援をほとんど受けずに繁栄してきたと、ランバとラジャンは述べている。「しかし、インド政府はいまや重要な資源であるインド人の人的資本を改善するために、もっと多くのことができるはずだろう。たとえば、育児、教育、技能訓練、医療の質を高めることもそれに貢献するだろう。また、政府はこのサービス輸出の機会をもっと創り出すために、先進諸国の健康保険制度が、インドからの遠隔医療を許可し、その費用を負担する方法を見出すこともできるはずだ」。

「インド経済を考え直すには、現在の政府を支配している製造業への執着から脱却する必要がある。これは世界的な傾向を反映している。いまや、製造業は(インドでは)雇用を生まなくなっているために、モディ政権は現在の失業問題をどう解決するかを具体的に明言することができない。最近のインド政府の白書には、失業や不完全雇用という言葉すら出て来ないのは、具体的な解決策が分からないからなのだ」

「インド経済を考え直すには、現在の政府を支配している製造業への執着から脱却する必要がある。これは世界的な傾向を反映している。いまや、製造業は(インドでは)雇用を生まなくなっているために、モディ政権は現在の失業問題をどう解決するかを具体的に明言することができない。最近のインド政府の白書には、失業や不完全雇用という言葉すら出て来ないのは、具体的な解決策が分からないからなのだ」

ラグラム・ラジャンが2004年にルイジ・ジンガレスとの共著で書いた『セイヴィング・キャピタリズム』は、1998年の世界金融危機から間もない時期に、危機を作ったのが金融だからといって、金融経済を一方的に攻撃すべきではないと主張する本だった。インドの農村に住む若い女性でも、金融の仕組みを使えば、インドの貧困を救うため、世界でビジネスができると述べていた。これは嘘ではないが、「他の条件が十分に整えば」という条件が必要だったろう。

今度のランバとの論文も、ある種の危うさを持ちながら、大胆な提言が魅力的だといってよい。もちろん、こうした大胆な構想が本当に現実の世界のなかで、うまく成立するものなのかという問題は未解決といってよい。そもそも、「製造業にこだわるためにハイテクやソフトの時代に適応できない。むしろ製造業から脱却すべきだ」という議論は、この数十年の日本でも繰り返し語られてきたが、いまだに日本では実現していないテーゼである。

もちろん、製造業で一時は世界を席 巻したかのような時代を経験した日本と、いまだに製造業で巨大な雇用を生み出すことができていないインドとでは、似ているテーマでも、実は、その意味する内容は大きく異なっている。インドのことでいえば、果たしてラジャンたちの構想で雇用を拡大できるのか、大いに疑問である。インドは14億人超の世界最大の人口を抱えた国であり、社会構造にも大きな問題をもっている。

巻したかのような時代を経験した日本と、いまだに製造業で巨大な雇用を生み出すことができていないインドとでは、似ているテーマでも、実は、その意味する内容は大きく異なっている。インドのことでいえば、果たしてラジャンたちの構想で雇用を拡大できるのか、大いに疑問である。インドは14億人超の世界最大の人口を抱えた国であり、社会構造にも大きな問題をもっている。

しかし、いっぽう製造業にこだわった場合、では、その消費者はどこにいるのかという問いは、いまや日本も真剣に受け止める必要があるだろう。技術において圧倒的な優位にあったときの日本製造業といまとでは、考えるべき戦略も大きく異なっているし、そうできない企業は破綻するか買収されている。また、たとえばソフトとハードのハイブリッドなどという話もあったが、それが果たして日本で成功しているだろうか。

ここで紹介したランバとラジャンの論文には、モディ政権が採用してきた経済政策に対する批判がもっと細かく具体的に展開されており、早晩、翻訳されて日本語でも読めるはずである。そしてまた、2人が想定していたモディ政権の選挙での圧倒的な勝利が再び実現しなかったことで、彼らが分析したインド経済の現状と対策が無意味になるとは思えない。むしろ、実現性は高まったというべきだろう。さらに、少しだけ触れたが、日本の場合はどうなのかと考えてみることも無駄ではない。

●こちらもご覧ください

中国は回復できるのか(1)習近平の「新質生産力」はなぜダメな政策なのか

インド経済は世界をリードするのか(1)モディ首相が率いる最速経済をグラフで見る

インド経済は世界をリードするのか(2)モディは鄧小平か、それとも田中角栄なのか

インド経済は世界をリードするのか(3)モディ政策の根本的問題は何なのか

上海で警察隊とデモ隊が衝突!;ウルムチとゼロコロナを批判、習近平退陣の連呼も【増補】

中国の不動産バブル崩壊!(1)恒大集団が社債利払いに失敗した

中国の不動産バブル崩壊!(2)レッドラインを超えて感染する危機

中国の不動産バブル崩壊!(3)住宅にも波及し始めた価格下落

中国の不動産バブル崩壊!(4)全人代はついに不動産税を課す決定をした

中国の不動産バブル崩壊!(5)恒大集団がデフォルトした裏事情をみる

中国の不動産バブル崩壊!(6)残された解決策は政府による救済のみに

中国の不動産バブル崩壊!(7)連鎖的な金融機関の破綻がとまらない

中国の不動産バブル崩壊!(8)政府の救済策36項目は本当に効くのか?

中国の不動産バブル崩壊!(9)「習近平やめろ!」はゼロコロナとバブル崩壊への怒りの爆発だった

中国の不動産バブル崩壊(10)医療腐敗撲滅キャンペーンは不況から目をそらすためか

中国の不動産バブル崩壊!(11)習近平の経済体制が深刻な危機状態へ

中国の不動産バブル崩壊!(12)債務デフォルトは個人レベルにまでおよんでいる

ポスト・コロナ経済の真実(1)イーロン・マスクのツイッター買収が示唆する近未来

ポスト・コロナ経済の真実(2)中国は脱ゼロコロナで経済を回せるか

ポスト・コロナ経済の真実(3)中国のいまの「経済復活」は本物なのか

ポスト・コロナ経済の真実(4)植田日銀総裁の金融政策を予想する

ポスト・コロナ経済の真実(5)なぜ中国経済にリバウンドが起こらないのか

ポスト・コロナ経済の真実(6)中国GDP4.5%上昇に潜む落とし穴

ポスト・コロナ経済の真実(7)パンデミックは政治家たちの試金石でもあった

ポスト・コロナ経済の真実(8)中国の経済回復が失速したのは「信頼」を失ったから

ポスト・コロナ経済の真実(9)信頼崩壊の中国経済をグラフで読み取る

ポスト・コロナ経済の真実(10)目で見る今の中国経済の「惨状」

ポスト・コロナ経済の真実(11)テレワークは生産性を高めるという幻想の終わり

ポスト・コロナ経済の真実(12)中国はデフレに向かって急速に萎縮中だ!

ポスト・コロナ経済の真実(13)中国が米国に追いつくのはずっと先というのは本当?

ポスト・コロナ経済の真実(14)経済低迷の中で中国製EVが躍進する謎

ポスト・コロナ経済の真実(15)中国政府はバブル崩壊の悲惨なデータを隠し始めた

ポスト・コロナ経済の真実(16)中国のデフレは波及しないというのは本当か?

ポスト・コロナ経済の真実(17)米国経済が本格的に回復しないのは心理的問題なのか?

ポスト・コロナ経済の真実(18)中国バブル崩壊は政府が融資したくらいでは終わらない