インド経済は世界をリードするのか(1)モディ首相が率いる最速経済をグラフで見る

いま世界経済で急速に注目されるようになったのがインドだ。人口において中国を超え、バブル崩壊で後退した中国を、経済においても凌ぐのではないかというわけだ。それは本当なのだろうか。本当だとすればどの程度に本当なのか。まずはインドという世界最大の国を、改めてデータで見ることにしよう。あんまり気にしていなかった人もぜひどうぞ。

英経済誌ジ・エコノミスト4月27日号は「インドの経済はどれくらい強い?」との直裁なタイトルを掲げて、いよいよ人口において世界最大となったこの国の経済を、さまざまな面から分析している。これまで興味を持っていた人でも、あまりの多様性と膨大さに、敬遠する傾向が強かったのではないだろうか。しかし、もはや米国や中国とならんで、あるいはそれ以上に知らなくてはならない国であることは間違いない。

英経済誌ジ・エコノミスト4月27日号は「インドの経済はどれくらい強い?」との直裁なタイトルを掲げて、いよいよ人口において世界最大となったこの国の経済を、さまざまな面から分析している。これまで興味を持っていた人でも、あまりの多様性と膨大さに、敬遠する傾向が強かったのではないだろうか。しかし、もはや米国や中国とならんで、あるいはそれ以上に知らなくてはならない国であることは間違いない。

今年5月に始まる選挙で、ナーランダ・モディは第三期目の首相に就任する見込みだ。このヒンズー主義を掲げて登場した政治家は、いまや国際政治や国際経済において、巨大な存在感を持っている。「モディのインドは、グローバリズムが後退するなか、強大な権力を握っている人物がいかにしてこの国を豊かにするかの、実験を続けることになる」とジ・エコノミストが述べているように、モディは14億の人口を抱える国が、中国の場合には恩恵となったグローバリズムが後退した時代に、「より豊かに」する責任を一身に背負っている。

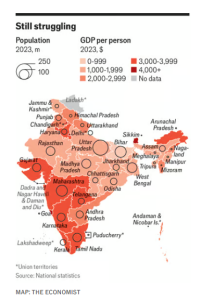

まず、同誌が掲載しているグラフを見ながら、いまのインド経済の現状を手っ取り早く見てしまおう。いまのインドのなかで経済を牽引しているのは南西部の諸州である。それに比べて北部の州はいまのところ黄塵を拝している印象がある。そこでモディがテコ入れをしようとしているのがウッタル・プラデッシュ州だ。この州は人口が2億4000万人、日本の二倍弱ほどの人口を抱える大州である。

まず、同誌が掲載しているグラフを見ながら、いまのインド経済の現状を手っ取り早く見てしまおう。いまのインドのなかで経済を牽引しているのは南西部の諸州である。それに比べて北部の州はいまのところ黄塵を拝している印象がある。そこでモディがテコ入れをしようとしているのがウッタル・プラデッシュ州だ。この州は人口が2億4000万人、日本の二倍弱ほどの人口を抱える大州である。

しかし、一人当たりのGDPは約1000ドル、約15万6000円ということになる。これは少ない。いっぽう、経済成長はこの5年の経済成長率は約5.3%で、2021年と比較すれば9.2%の成長を達成している。同州による公共投資はインドでは最も高く、約6.6%に達している。州首相のヨギ・アディティヤナートはモディの崇拝者といわれ、官僚主義の弊害に立ち向かい、犯罪率を下げて、経済の発展に邁進してきたという。

いままで、インド経済といえばバンガロールやムンバイが代表的だったが、モディが持つ構想では2047年までに一人当たり1400ドルまで上昇させる。そのため、ウッタル・プラデッシュに象徴的なように、いまはレベルが低くともこれから高くなる可能性のある州を支援して、28州あるインド全体のレベルを急上昇させたいわけである。

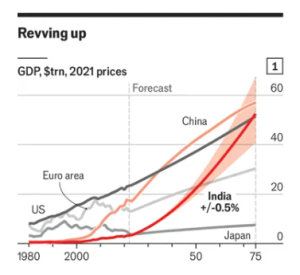

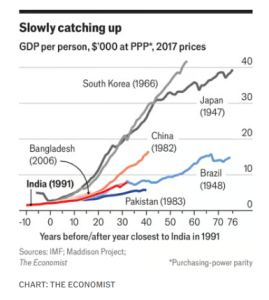

モディは今年、第三期目の首相となるために、経済にはとくに力を入れて、昨年の第4四半期には、なんと8.4%ものGDP成長率を達成した。しかし、インドのGDPの推移をグラフで見ればわかるように、1990年代に始まったインド経済の急成長のなかで、高度に管理的な社会主義システムの時代に多くの改革がなされて、その後の30年は年率平均で6.4%の経済成長を遂げた。

モディは今年、第三期目の首相となるために、経済にはとくに力を入れて、昨年の第4四半期には、なんと8.4%ものGDP成長率を達成した。しかし、インドのGDPの推移をグラフで見ればわかるように、1990年代に始まったインド経済の急成長のなかで、高度に管理的な社会主義システムの時代に多くの改革がなされて、その後の30年は年率平均で6.4%の経済成長を遂げた。

それに対して、モディが首相に就任してからの成長率は、5.6%に甘んじているが、これは世界的な成長停滞のせいで、2021年以降は6.5%と世界で最速の巨大経済となっている。これは世界の平均成長率の2倍に相当するもので、もし世界の平均が3%前後にとどまるとしても、インドはこれからの10年で15%かそれ以上に達するかもしれない。

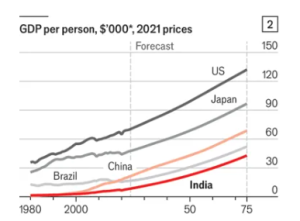

しかし、このインドの成長率の数値も、かつての東アジア諸国の10%以上と比べれば見劣りがするし、また、1980年代では中国とインドは一人当たり収入が同じくらいだったが、いまや中国はインドの5倍と、ずっと豊かになっていることは認めねばならない。「いまのインドで、経済成長率が10%台になると信じている人はほとんどいない」。

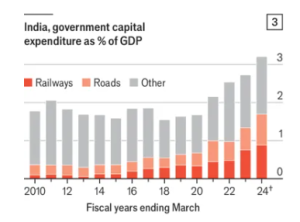

投資銀行ゴールドマン・サックスの予測では、おそらく2075年には、インドが世界でGDP第3位になるとしているものの、そのいっぽう、一人当たりGDPにおいては2070年代にも中国の2分の1程度だとされている。とはいえ、インドのインフラが充実していくことはまちがいなく、国道の交通網は10年で60%の拡大が予測され、これは今までのペースと比べると2倍ということになる。

投資銀行ゴールドマン・サックスの予測では、おそらく2075年には、インドが世界でGDP第3位になるとしているものの、そのいっぽう、一人当たりGDPにおいては2070年代にも中国の2分の1程度だとされている。とはいえ、インドのインフラが充実していくことはまちがいなく、国道の交通網は10年で60%の拡大が予測され、これは今までのペースと比べると2倍ということになる。

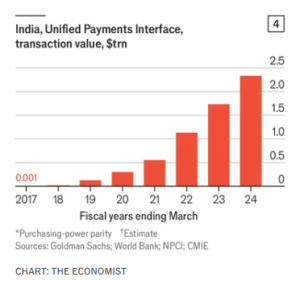

もちろん、デジタル化のためのインフラも画期的といってよい速度で伸びている。前政権から続いている国民アイデンティティ・システム「アドハール」は、着実に給与支払いシステムの基礎となって、いまや3億人のインド人がこのシステムを毎月利用している。また、アイデンティティ・システムは、国民の多くの家計が銀行口座を持つことを可能にしている。社会保障の支払いは電子的に行われ、クレジットへのアクセスは容易になった。インドにおける新ビジネスの口座は2015年と比べて3倍になっている。

もちろん、デジタル化のためのインフラも画期的といってよい速度で伸びている。前政権から続いている国民アイデンティティ・システム「アドハール」は、着実に給与支払いシステムの基礎となって、いまや3億人のインド人がこのシステムを毎月利用している。また、アイデンティティ・システムは、国民の多くの家計が銀行口座を持つことを可能にしている。社会保障の支払いは電子的に行われ、クレジットへのアクセスは容易になった。インドにおける新ビジネスの口座は2015年と比べて3倍になっている。

しかし、問題は多いことも確かである。労働市場の発達が未熟なので、インド人の多くは未雇用のままか、組織された労働力となっていない状態だ。これでは消費を速く拡大できない。また、国内が物不足になっても輸出はそのままになって調整されない。インドでは教育はしばしば批判の対象となり、町には農耕地帯から都市への労働力移動を促す政策的仕組みがない。こうした問題を解決するには、中央政府と州政府との協力が必要だが、それが未発達である。

しかし、問題は多いことも確かである。労働市場の発達が未熟なので、インド人の多くは未雇用のままか、組織された労働力となっていない状態だ。これでは消費を速く拡大できない。また、国内が物不足になっても輸出はそのままになって調整されない。インドでは教育はしばしば批判の対象となり、町には農耕地帯から都市への労働力移動を促す政策的仕組みがない。こうした問題を解決するには、中央政府と州政府との協力が必要だが、それが未発達である。

モディがこの10年間にやってきた強圧的な政策実行はたしかにプラスの面もあったが、基本的には政治はデモクラティックなので、むしろ、これからは合意形成の積極的な実行が必要となっていくだろう。前述した30年間の改革はすでにインド全土に広がったといってよい。したがって、いまはその改革の成果を生み出すために、1991年に改革が始まった時と同様の、大胆な新しい方針が必要になっている。インドがどこに行こうとしているかを見るための調査では、金融システムが浮かびあがってきた。というのも、「それは弱い部分を強くするための起点としてふさわしいから」であるという。

以上は、ジ・エコノミストの特集「インドの経済がどのように強いのか?」の中のリポート「インドという急行列車」を中心に紹介してきたが、この特集に基づいての社説「インド経済はどのように強いのか」では、むしろ、モディが指導してきた政治についての懸念が表明されている。「インドとその重量級の経済にとっての問題は、モディが当選するかどうかではなくて、彼がどのようにインドをこれから進展させていくかだろう」という。

「地方の関心をもっと引き付け、世界の投資を促し、そして成長志向の後継者を見つけるには、彼の率いる政党はその国粋的性格を抑制しなくてはならない。もし、それができなければ、国家的進展は彼の約束の通りには実現されないだろう」。つまり、いまのインドの問題は「モディはインドのリー・クアン・ユー(シンガポールの創始者)となるのか、それともエルドガン(現トルコ大統領)になってしまうのか」だというわけである。

「地方の関心をもっと引き付け、世界の投資を促し、そして成長志向の後継者を見つけるには、彼の率いる政党はその国粋的性格を抑制しなくてはならない。もし、それができなければ、国家的進展は彼の約束の通りには実現されないだろう」。つまり、いまのインドの問題は「モディはインドのリー・クアン・ユー(シンガポールの創始者)となるのか、それともエルドガン(現トルコ大統領)になってしまうのか」だというわけである。

いかにも自由貿易主義のジ・エコノミストらしい社説だともいえるが、奇妙に思うのは、わざわざ詳細なレポートでインドに特有の条件を分析しておきながら、商業都市をつくった人物を是とし、独裁的となった人物を単純に批判的に見ていることだろう。しかし、シンガポールは確かに商業都市となったが、この都市国家の李一族は、ほとんど独裁的な権力をもって行使していたし、また、エルドガンが独裁的になったのは、彼の性格もあるが、中東の十字路にある国家特有の厳しい条件でもあるだろう。

インドについてはもう少し、レポートや考察を紹介していきたい。たとえば、インドと言われてすぐに、いわゆる「カースト」と経済との関係を思い浮かべた人もいるだろう。このカーストという言葉自体が植民地時代の外国語であり、日本人が高校で習うような単純なヒエラルキーでないことは、いまや多くの人が知っている。それは職能組織でもあって、ざっと数えただけでも2000から3000種類あるといわれる。この「カースト」がいったいどうなっているのか、そしてどのようにインド経済とからんでいくのか。そんなことも考えるためのデータやヒントが必要だと思われる。

●こちらもご覧ください

中国は回復できるのか(1)習近平の「新質生産力」はなぜダメな政策なのか

インド経済は世界をリードするのか(1)モディ首相が率いる最速経済をグラフで見る

インド経済は世界をリードするのか(2)モディは鄧小平か、それとも田中角栄なのか

上海で警察隊とデモ隊が衝突!;ウルムチとゼロコロナを批判、習近平退陣の連呼も【増補】

中国の不動産バブル崩壊!(1)恒大集団が社債利払いに失敗した

中国の不動産バブル崩壊!(2)レッドラインを超えて感染する危機

中国の不動産バブル崩壊!(3)住宅にも波及し始めた価格下落

中国の不動産バブル崩壊!(4)全人代はついに不動産税を課す決定をした

中国の不動産バブル崩壊!(5)恒大集団がデフォルトした裏事情をみる

中国の不動産バブル崩壊!(6)残された解決策は政府による救済のみに

中国の不動産バブル崩壊!(7)連鎖的な金融機関の破綻がとまらない

中国の不動産バブル崩壊!(8)政府の救済策36項目は本当に効くのか?

中国の不動産バブル崩壊!(9)「習近平やめろ!」はゼロコロナとバブル崩壊への怒りの爆発だった

中国の不動産バブル崩壊(10)医療腐敗撲滅キャンペーンは不況から目をそらすためか

中国の不動産バブル崩壊!(11)習近平の経済体制が深刻な危機状態へ

中国の不動産バブル崩壊!(12)債務デフォルトは個人レベルにまでおよんでいる

ポスト・コロナ経済の真実(1)イーロン・マスクのツイッター買収が示唆する近未来

ポスト・コロナ経済の真実(2)中国は脱ゼロコロナで経済を回せるか

ポスト・コロナ経済の真実(3)中国のいまの「経済復活」は本物なのか

ポスト・コロナ経済の真実(4)植田日銀総裁の金融政策を予想する

ポスト・コロナ経済の真実(5)なぜ中国経済にリバウンドが起こらないのか

ポスト・コロナ経済の真実(6)中国GDP4.5%上昇に潜む落とし穴

ポスト・コロナ経済の真実(7)パンデミックは政治家たちの試金石でもあった

ポスト・コロナ経済の真実(8)中国の経済回復が失速したのは「信頼」を失ったから

ポスト・コロナ経済の真実(9)信頼崩壊の中国経済をグラフで読み取る

ポスト・コロナ経済の真実(10)目で見る今の中国経済の「惨状」

ポスト・コロナ経済の真実(11)テレワークは生産性を高めるという幻想の終わり

ポスト・コロナ経済の真実(12)中国はデフレに向かって急速に萎縮中だ!

ポスト・コロナ経済の真実(13)中国が米国に追いつくのはずっと先というのは本当?

ポスト・コロナ経済の真実(14)経済低迷の中で中国製EVが躍進する謎

ポスト・コロナ経済の真実(15)中国政府はバブル崩壊の悲惨なデータを隠し始めた

ポスト・コロナ経済の真実(16)中国のデフレは波及しないというのは本当か?

ポスト・コロナ経済の真実(17)米国経済が本格的に回復しないのは心理的問題なのか?

ポスト・コロナ経済の真実(18)中国バブル崩壊は政府が融資したくらいでは終わらない