ブレグジット以後(6)7月選挙では保守党が大敗し労働党が政権をとる

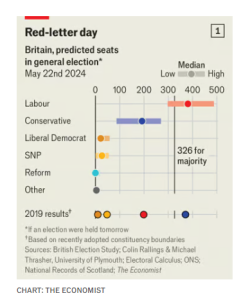

英国では7月4日に選挙が行われるが、予想では労働党が14年ぶりに政権を奪還しそうだという。保守党の迷走ぶりを見れば当然ともいえるが、では、労働党に何ができるのかといえば、それが不透明なままなのだ。「民主主義は悪しき政府を罰する制度」という言葉があるが、罰しただけでは政治は立ち行かない。

英経済誌ジ・エコノミスト5月29日号は7月4日に予定されている選挙についての記事を何本か掲載している。例によって皮肉の効いた論評が行われているが、まずは「社説」といえる「無能かボケか:英国民が直面する選択肢」では、保守党は無能をさらしてきたので、国民の支持を失っているが、いっぽう政権を奪取しそうな勢いの労働党も、不透明な政策しか提示できていないという。

英経済誌ジ・エコノミスト5月29日号は7月4日に予定されている選挙についての記事を何本か掲載している。例によって皮肉の効いた論評が行われているが、まずは「社説」といえる「無能かボケか:英国民が直面する選択肢」では、保守党は無能をさらしてきたので、国民の支持を失っているが、いっぽう政権を奪取しそうな勢いの労働党も、不透明な政策しか提示できていないという。

まず、保守党だが、同党のスナク首相がぶちあげた新政策というのが、なんと、徴兵制の復活というのは、さすがに多くの人が驚いた。廃止していた徴兵制を18歳以上の国民に課すことにし、1年間、軍隊に入るか社会的なボランティアに従事するかは、それぞれの選択にまかせるというのである。徴兵制などという言葉を出しただけで、右も左も時代遅れとムキになって批判した(右が賛成したと思っている人は間違っている)どこかの国とはずいぶんと事情が違うと感心しないでもない。

では、その目的は何かというと、すぐにウクライナに派兵するとか、かつて帝国主義で迷惑をかけたグローバルサウスに行って、秩序を維持するとかいうのではなく、目的を明確にしないまま、ただ「復活!」といっているだけなのである。これに対してジ・エコノミストは、保守党は14年間も政権に居座って、ありとあらゆる新政策案を出しては失敗してきたので、もうこれくらいしかないのだろうと皮肉っている。

では、その目的は何かというと、すぐにウクライナに派兵するとか、かつて帝国主義で迷惑をかけたグローバルサウスに行って、秩序を維持するとかいうのではなく、目的を明確にしないまま、ただ「復活!」といっているだけなのである。これに対してジ・エコノミストは、保守党は14年間も政権に居座って、ありとあらゆる新政策案を出しては失敗してきたので、もうこれくらいしかないのだろうと皮肉っている。

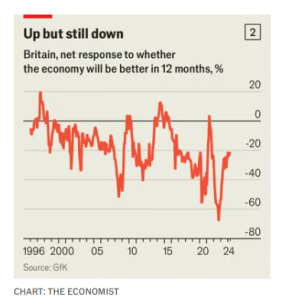

いっぽう、労働党のほうはどうかというと、本当に政権党になる気があるのかと思われるほど、実現性に乏しい案しかないというのだ。緊縮財政は絶対にやらないといいながら(これは日本でも立派な経済評論家と言われることの必須アイテムである)、大幅な増税については真っ向から否定している(これも某国の経済評論家には必須だ)。

また、国民保健サービスの待機リストを大幅に改善したいと言っているが、病院のベッドを患者で埋め尽くす原因となる、社会福祉制度については何の実質的な改革案もない。経済成長を振り回しているが、余計な市場改革をすれば、いまの英国経済の唯一の強みを損なうかもしれない、というわけである。

同誌には伝統の名物コラム「バジョット」があるが、今回のタイトルは「いまや英国の選挙は大衆の正義のエピソードと化しつつある」で、19世紀に同誌の名編集長といわれたウォルター・バジョットが生きていたら、これくらいのことは言っただろうという想定をもとに(であろう)、社説よりも皮肉な言葉を並べている。

同誌には伝統の名物コラム「バジョット」があるが、今回のタイトルは「いまや英国の選挙は大衆の正義のエピソードと化しつつある」で、19世紀に同誌の名編集長といわれたウォルター・バジョットが生きていたら、これくらいのことは言っただろうという想定をもとに(であろう)、社説よりも皮肉な言葉を並べている。

バジョットは『ランバード街』などシティの金融制度についての著作とともに、政治制度を論じた『英国憲政史論』もあって、この著作では進歩派のJ・S・ミルの『代議制論』を批判した。ミルはアメリカの大統領制を国民の直接民主主義の部分的実現とみなして称賛したが、英国の議員内閣制のほうが、安定した政治を実現するのに向いていると論じた。

それはともかく、バジョットの末裔である同コラムの執筆者は、今年はあらゆるタイプの有権者が怒るのは無理ないが、ともすれば自分たちが過去にどんな投票行動をしたのか忘れていると指摘している。とくにこのコラムが言いたいのは、同誌が反対していたEU離脱(ブレグジット)の「無意味で痛ましい失策」を、ジョンソン元首相や保守党のせいばかりにはできないということである。

2016年のEU離脱投票では、僅差とはいえ、まちがいなく離脱支持者が多かった。賛成した人たちはいまのような状態になって、当時のジョンソン首相やその取り巻きがよくなかったというまえに、自分がどのように考えたのか思い出して欲しいというわけだ。それについては、すでにデータが多く揃っていて、精査するにも材料に事欠かない。

2016年のEU離脱投票では、僅差とはいえ、まちがいなく離脱支持者が多かった。賛成した人たちはいまのような状態になって、当時のジョンソン首相やその取り巻きがよくなかったというまえに、自分がどのように考えたのか思い出して欲しいというわけだ。それについては、すでにデータが多く揃っていて、精査するにも材料に事欠かない。

なかにはEU離脱こそが、英国を政治および経済の自立性を高めると称賛した人もいるが、すでにこの連載に書いたように、賛成したはずの人の多くがブレグジットを批判するようになっている。そうした人たちは、たとえば経済状態が悪くなったとか、移民の流入がちっとも少なくならないとかに、怒りを覚えているわけである。

しかし、こうした事項は当時の予測でも、ブレグジットが解決できるという見方は甘いことが分かっていた。何かよいことがあるとすれば、大陸ヨーロッパからの独立度が高まることくらい(つまり、ある意味で疎遠になることくらい)だった。しかし、その分、英国はアメリカ経済やアジア経済への「従属」が強まることになるはずである。ましてや、グローバリズムの被害者になった人たちがブレグジットに賛成し、グローバリズム推進者たちが反対しているという単純な構図で説明し、多くの例外があることを無視して、称賛できるようなものではなかったのだ。

同コラムは「実のところ、有権者は復讐と同じくらい償いを求めている」と述べている。ここにコラムニストは「大衆の反逆」のひとつのエピソードを見ていることは確かであり、選挙の問題の核心だろう。あれこれの「旨い話」に乗ってしまい、乗ってからは自分が言い出したように吹聴しておきながら、その話が悲惨な結果を迎えると、こんどは一転して「俺が警告したじゃないか」と言い出す、「大衆の典型」である知識人を思い浮かべることは容易である。また、法制化するさいにいいことだらけのように宣伝していた政治家が、結果がダメなときに沈黙するのはまだしも、俺はこうなることは分かっていたといって、法制化を煽った他の政治家を批判することすらある。

同コラムは「実のところ、有権者は復讐と同じくらい償いを求めている」と述べている。ここにコラムニストは「大衆の反逆」のひとつのエピソードを見ていることは確かであり、選挙の問題の核心だろう。あれこれの「旨い話」に乗ってしまい、乗ってからは自分が言い出したように吹聴しておきながら、その話が悲惨な結果を迎えると、こんどは一転して「俺が警告したじゃないか」と言い出す、「大衆の典型」である知識人を思い浮かべることは容易である。また、法制化するさいにいいことだらけのように宣伝していた政治家が、結果がダメなときに沈黙するのはまだしも、俺はこうなることは分かっていたといって、法制化を煽った他の政治家を批判することすらある。

とはいうものの、このような指摘を鋭く行っているコラムが、なにからなにまで見通していたといえるかどうか。いわゆるグローバリズムと、健全な貿易との境界はある程度予測可能であり、グローバリズムが経済にとっての、オールマイティな解決策であるかのように煽った経済マスコミもまた、ブレグジットをめぐる英国の右往左往に責任があるとみるべきではないか。ブレグジットへの空しい期待以前に、制約の少ない(とされる)自由貿易に対する過大な期待が、彼らによって煽られたことも否定できないのだ。EU形成に見られたユニバーサリズムも、立派なグローバリズムの一種であることは間違いない。

この雑誌が生まれて以来、常に同誌は自由貿易を推奨してきた。それは自由貿易を推進するための雑誌であったのだから、当然のことのように思われる。しかし、誕生当時の自由貿易の思想というものには、通貨の国境を越えた流通や、労働力の果てしない移動の影響を、慎重に考慮する警戒心が希薄だった。その意味では同コラムの「有権者が誰かに腹を立てるならば、まず自分に腹を立てるべきではないか」という締め括りの言葉は、実は、回り回ってこのコラムを掲載している雑誌にも、適用可能ではないかと思われる。

●こちらもご覧ください

ブレグジット以後(1)英国とEUの「合意」の現実

ブレグジット以後(2)英国の経済と人口移動はいまどうなった?

ブレグジット以後(3)スナク首相のBrexit改訂版はEUとの関係修復の大逆転か

ジョンソン首相は選挙に勝てるか;データでみる複雑な未来

ブレグジット以後(4)「こんなものやめたい」6割が後悔している世紀の大英断

ブレグジット以後(5)グローバリズム批判というより反知性主義の問題か

ブレグジット以後(6)選挙では保守党が大敗し労働党が政権をとる

ブレグジット以後(7)労働党の「大勝利」はさらなる混乱の始まり