ウクライナ戦争と経済(38)ロシア経済はなぜ「しぶとい」のかデータで考える

ロシアは苦しい戦争を継続しながら、なぜ経済が破綻しないのか。ウクライナはアメリカと西側諸国から軍事と経済の支援を受けているが、ロシアは他国に支援を受けているわけではない。もちろん、中国やインドなどに石油を買ってもらい、周辺国の市場を通じて密かに物資を輸入しているが、経済制裁がますます強化されるなかで、自国経済がいまも何とか維持できているらしい。実態をいくつかのデータで見て、その理由を考えてみよう。

ロシアは苦しい戦争を継続しながら、なぜ経済が破綻しないのか。ウクライナはアメリカと西側諸国から軍事と経済の支援を受けているが、ロシアは他国に支援を受けているわけではない。もちろん、中国やインドなどに石油を買ってもらい、周辺国の市場を通じて密かに物資を輸入しているが、経済制裁がますます強化されるなかで、自国経済がいまも何とか維持できているらしい。実態をいくつかのデータで見て、その理由を考えてみよう。

最近、ロシア経済が危ないと報じられたのは、通貨であるルーブルの価値が下落して、しかも、中央銀行がさまざまな回復策をとったにもかかわらず、以前のように効果をあげられなくなったときだった。ウクライナ侵攻の直後には、1ドルが140ルーブル近くまで下落したにも関わらず、中央銀行が思い切った金利の引き上げを行い、一時は60ドルまで上昇したので世界を驚かした。

ウクライナ侵攻以前は1ドル約78ルーブルであり、しかも、ルーブルが上昇すると中央銀行は金融緩和を行って経済への影響を限定的にとどめたので、世界の金融関係者は中央銀行総裁のエルヴィラ・ナビウリナを称賛したものだった。ところが、今回、100ルーブルくらいまで下がったさい、中銀が金利を上げるなどの措置をとっても、以前のような鮮やかな効果が見られなくなったため、ロシア経済の命脈も尽きたとの報道も行われた。

ウクライナ侵攻以前は1ドル約78ルーブルであり、しかも、ルーブルが上昇すると中央銀行は金融緩和を行って経済への影響を限定的にとどめたので、世界の金融関係者は中央銀行総裁のエルヴィラ・ナビウリナを称賛したものだった。ところが、今回、100ルーブルくらいまで下がったさい、中銀が金利を上げるなどの措置をとっても、以前のような鮮やかな効果が見られなくなったため、ロシア経済の命脈も尽きたとの報道も行われた。

では、ロシア経済はもうだめなのだろうか。そうでもないことが英経済誌ジ・エコノミスト9月28日号に掲載された「ロシアの戦争によるコストが国内に悪影響をうみだしつつある」に掲載されたグラフを見ると、タイトルとは裏腹に、けっこう維持されているので首を傾げるほどだった。もちろんウクライナの反転攻勢に対し、当面は阻止して長期戦に持ち込んだので消耗はますます大きい。しかし、命脈が尽きたわけではまったくない。

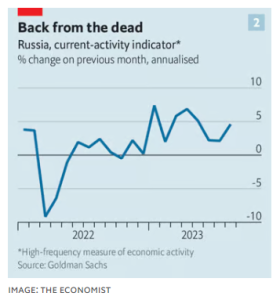

呆 れてしまうのは、ゴールドマン・サックスが独自に作成している「現在経済活性度指標」などは、ロシア経済がむしろ活性化されているとしか思えない。同誌は「石油と天然ガスの美味しい収入によって、財務相が防衛費と社会福祉における財政支出を拡大したことによる」というのである。もちろん、この指標は経済活動のいくつかの数値をもとに、前月比でどれくらい伸びているかを示すもので、数カ月後にはまったく別の印象を与える可能性がないとはかぎらないが、プーチンの失脚すら報じられるなかで、やはり意外といってよい。

れてしまうのは、ゴールドマン・サックスが独自に作成している「現在経済活性度指標」などは、ロシア経済がむしろ活性化されているとしか思えない。同誌は「石油と天然ガスの美味しい収入によって、財務相が防衛費と社会福祉における財政支出を拡大したことによる」というのである。もちろん、この指標は経済活動のいくつかの数値をもとに、前月比でどれくらい伸びているかを示すもので、数カ月後にはまったく別の印象を与える可能性がないとはかぎらないが、プーチンの失脚すら報じられるなかで、やはり意外といってよい。

もう少しロシア経済の現状を細かく見てみよう。2022年には物価上昇率が14%にも達し、GDP伸び率はマイナス2%となった。しかし、先週、プーチン大統領は「ロシア経済における回復段階はすでに終了した」と宣言。これはもちろん「もう回復は終わった」という意味ではない。新しい段階はどうなったかというと、来年の大統領選が迫っていることもあって、経済成長が見込めるという話なのだ。

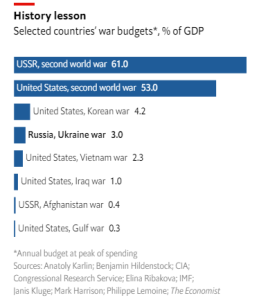

ブルームバーグによれば、ロシア政府は防衛費を対GDP比で3.9%から6%に上げる計画だといわれ、また、財務省は社会保障に対しての支出も上昇させるつもりらしい。当然、再選することを信じているプーチン大統領は、なるだけ自分の栄光を派手に飾るためにも経済を活性化することに意欲的であり、先日も失業率が「これまでの記録的な低さになった」ことを強調している(右のグラフを見れば、ロシアにとっていまのウクライナ戦争の規模が、歴史的に見て必ずしも大きくないことが分かる)。

ブルームバーグによれば、ロシア政府は防衛費を対GDP比で3.9%から6%に上げる計画だといわれ、また、財務省は社会保障に対しての支出も上昇させるつもりらしい。当然、再選することを信じているプーチン大統領は、なるだけ自分の栄光を派手に飾るためにも経済を活性化することに意欲的であり、先日も失業率が「これまでの記録的な低さになった」ことを強調している(右のグラフを見れば、ロシアにとっていまのウクライナ戦争の規模が、歴史的に見て必ずしも大きくないことが分かる)。

いっぽう、ウクライナ侵攻直後の鮮やかな措置で評価された中央銀行のナビウリナ総裁は、こうした積極財政策に対しては積極的にサポートしようとは思っていないようだ。問題はさまざまな対策にもかかわらず、通貨ルーブルが100ドル近くまで落ちて戻らなくなっていることで、そのひとつの理由が国内の企業が政府から、財政支出のかたちで資金を引き出していることなのだ。また、戦争経済の維持のためにマイクロチップを大量に輸入し、その結果として外貨獲得のために輸入が拡大しルーブルの価値を下落させている。

さらに、通貨の価値下落は国内のインフレを加速させており、今年7月には4.3%だったインフレ率が、9月には5.5%に上昇してしまっている。名目賃金はウクライナ侵攻以前と比べて50%も高くなり、労働生産性は急落している。賃金の急上昇は企業のコストを上昇させ、企業はその上昇分を商品価格にそのまま反映させている。このままだとインフレーションが急伸することになるが、すでにその予想が当然のこととされている。

そこで中央銀行は、8月には金利を3.5%分あげてインフレの抑制をはかり、同時に海外の投資家を刺激してルーブルの価値を高めようとしたわけだが、これは資金の借入コストを上昇させて、国内の輸入需要を低下させてしまいかねない。事実、こうした中銀の動向に対して財務省は激しく反発している。経済成長率が低下すれば失業が増え、賃金を下げてしまう。高い金利は住宅ローン借り入れを難しくして、政府を含む「住宅ローン証券」の保有者たちの打撃となる。

そこで中央銀行は、8月には金利を3.5%分あげてインフレの抑制をはかり、同時に海外の投資家を刺激してルーブルの価値を高めようとしたわけだが、これは資金の借入コストを上昇させて、国内の輸入需要を低下させてしまいかねない。事実、こうした中銀の動向に対して財務省は激しく反発している。経済成長率が低下すれば失業が増え、賃金を下げてしまう。高い金利は住宅ローン借り入れを難しくして、政府を含む「住宅ローン証券」の保有者たちの打撃となる。

プーチンの指示でこうした問題に対応するため、モスクワ政府が考えたのが通貨管理策と輸出促進策だが、ここまで見てきたように、そもそもここには矛盾と対立があるのだから、両者ともに相手に対して批判的になっているのである。さらに政府はルーブルの価値維持策としてロシアからの輸出品への支払いをルーブルによって行うことを推奨する政策を打ちだしたが、複雑な為替取引の中で必ずしもうまくいかないことが分かっている。

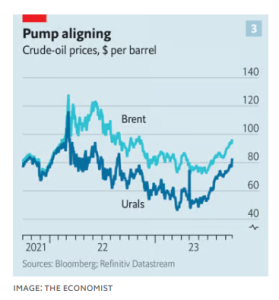

こうしてルーブルと石油と戦争をめぐってトリレンマの状態に陥っているわけだが、このところ朗報が2つほどあった。ひとつが、石油価格の国際的な上昇である。サウジアラビアが7月に石油生産量を下げると発表したおかげで、ロシアの基準となる原油価格ウラルズも国際的な原油価格ブレントを追いかけて上昇しつつある。もうひとつが、これと関連してウラルズの価格かブレントより上昇率が高くなっていることだという。

こうしてルーブルと石油と戦争をめぐってトリレンマの状態に陥っているわけだが、このところ朗報が2つほどあった。ひとつが、石油価格の国際的な上昇である。サウジアラビアが7月に石油生産量を下げると発表したおかげで、ロシアの基準となる原油価格ウラルズも国際的な原油価格ブレントを追いかけて上昇しつつある。もうひとつが、これと関連してウラルズの価格かブレントより上昇率が高くなっていることだという。

しかし、グッドニュースはバッドニュースの始まりで、この石油価格上昇が世界の消費にブレーキをかけており、あきらかに消費が減っている。また、ロシアの石油をものすごい勢いで買ってくれていた中国の経済が不動産バブル崩壊で、これまでのような量の買上は期待できなくなってきた。そしてバッドニュースの3つ目は、ヨーロッパに天然ガスを送っていたパイプラインの閉鎖のために、ロシアの収入は下落しているのだ。

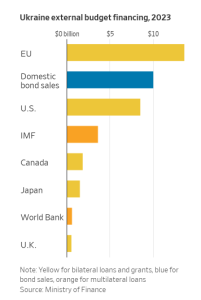

結局のところ、ロシアは戦争を継続することを前提とすれば、財務省の考える経済刺激策と中央銀行の考えるルーブル防衛のどちらかを優先せざるを得ないところに追い込まれるだろうというのが、このジ・エコノミスト誌の結論なのである。「戦争が長引けばそれだけ、国内での戦いに直面せざるをえない」。(左のグラフは、ウクライナが海外から受けている財政的支援を示したもの。すでにアメリカより国債で調達した金額やEUからのものが多くなっている)。

結局のところ、ロシアは戦争を継続することを前提とすれば、財務省の考える経済刺激策と中央銀行の考えるルーブル防衛のどちらかを優先せざるを得ないところに追い込まれるだろうというのが、このジ・エコノミスト誌の結論なのである。「戦争が長引けばそれだけ、国内での戦いに直面せざるをえない」。(左のグラフは、ウクライナが海外から受けている財政的支援を示したもの。すでにアメリカより国債で調達した金額やEUからのものが多くなっている)。

もちろん、それはそうだろう。しかし、わたしなどは、いま世界中に西側諸国のジャーナリズムが流している「プーチン失脚寸前」の情報と、この記事のデータとの違いがむしろ気になる。あえていえば、ロシアは自国内を戦場にしていないこと、軍事大国の遺産がまだあることが大きい。財政支出と通貨防衛とのジレンマなど、どこの国でも直面していることだ。ただ、苦しい戦争を継続しようとしていない国であれば、その分かなり楽であることは確かだ。

●こちらもご覧ください

ウクライナ国防相が解任された本当の理由;反転攻勢に転換を迫った西側諸国

ロシア経済制裁の失敗が示す未来;軍事の意味が改めて問われるとき

経済制裁下のロシア国民の消費生活;見かけよりずっと健全な理由は何か

ウクライナ戦争が引き起こした世界的食糧高騰;途上国の貧困層を激しく直撃している

ウクライナ戦争と経済(1)米国FRBは戦争でも金利を上げるのか

ウクライナ戦争と経済(2)アメリカと西側の金融制裁は効いているのか?

ウクライナ戦争と経済(3)ロシアの侵略で中国の金融が欠陥を暴露された

ウクライナ戦争と経済(4)ロシア通貨ルーブルの「強靭さ」は本物か

ウクライナ戦争と経済(5)ロシアの石油を売買する「抜け穴」を覗く

ウクライナ戦争と経済(6)穀物市場の高騰と忍び寄る保護主義の恐怖

ウクライナ戦争と経済(7)ウクライナの復興にはいくらかかるか

ウクライナ戦争と経済(8)米国の8.5%のインフレはプーチンのせいなのか

ウクライナ戦争と経済(9)この戦争の影響をしっかりとグラフで見つめる

ウクライナ戦争と経済(10)米株式市場は戦争で根本的に変わった

ウクライナ戦争と経済(11)日本の通貨YENは没落の危機を迎える

ウクライナ戦争と経済(12)ロシアの街角で若者たちがコーヒーを楽しめる謎

ウクライナ戦争と経済(13)ハイテク株とビットコインが一緒に暴落する必然

ウクライナ戦争と経済(14)企業物価上昇10%で日本も高インフレか

ウクライナ戦争と経済(15)米国のダウが1164ドル超の暴落で不安が広がる

ウクライナ戦争と経済(16)日本はインフレからスタグフレーションに向かう

ウクライナ戦争と経済(17)米国がスタグフレーションになるこれだけの根拠

ウクライナ戦争と経済(18)すでにスタグフレーション下でのビジネスが論じられている

ウクライナ戦争と経済(19)米国インフレ8.6%に対してクルーグマンはどう考えるか

ウクライナ戦争と経済(20)円安で海外投資家に買い叩かれる日本

ウクライナ戦争と経済(21)日本だけが低インフレなのではない?

ウクライナ戦争と経済(22)ホーキッシュな政治と経済が危機を拡大する

ウクライナ戦争と経済(23)米経済は「自己実現的予言」でリセッションを引き起こす

ウクライナ戦争と経済(24)米国のインフレをしっかり目で見ておこう

ウクライナ戦争と経済(25)米国の住宅賃貸料の急騰が意味するもの

ウクライナ戦争と経済(26)米国はついに「スタグフレーション」に突入した!

ウクライナ戦争と経済(27)インフレは敵なのか味方なのか

ウクライナ戦争と経済(28)いま穀類の価格が下落している理由は何か?

ウクライナ戦争と経済(29)ロシア経済はなぜ経済制裁を受けても破綻しないのか?

ウクライナ戦争と経済(30)戦争をしてもロシア経済は大丈夫だという説を再検討する

ウクライナ戦争と経済(31)ついに日本を食料危機が襲う?

ウクライナ戦争と経済(32)「新しい経済政策」という幻想

ウクライナ戦争と経済(33)またバーナンキの時代が来ている

ウクライナ戦争と経済(34)ロシアは本当に武器弾薬が欠乏しているのか

ウクライナ戦争と経済(35)ロシア経済はいまも良好というのは本当か?

ウクライナ、台湾、そして日本(6)そのとき習近平はなにをしていたのか

ウクライナ戦争と経済(36)ロシアへの密貿易ルートが戦争を継続させる

ウクライナ戦争と経済(37)レズニコフ国防相の解任と大富豪コロモイスキーの逮捕はセットだった

ウクライナ戦争と経済(38)ロシア経済はなぜ「しぶとい」のかデータで考える