ウクライナ戦争と経済(33)またバーナンキの時代が来ている

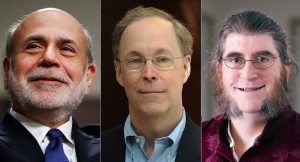

今年のノーベル経済学賞はベン・バーナンキ、ダグラス・ダイヤモンド、フィリップ・ディビッグの3人に決まった。いずれも銀行破綻が経済に与える影響を、数式やゲーム理論を用いて論じたことが受賞の理由だという。このなかでバーナンキは、元FRB議長として2008年からの金融危機脱出に取り組んだのでよく知られている。しかし、バーナンキについては、日本のバブル崩壊との関係からも忘れられない経済学者だ。

英経済誌ジ・エコノミスト10月10日号は、いつものようにノーベル経済学者受賞者への賛辞と簡単な業績の解説を掲載しているが、今年はいつもより同誌とのかかわりを載せていて興味深い。いうまでもなく同誌は19世紀からの雑誌(正確には新聞)だが、その長い歴史のなかで最も知られた編集長はウォルター・バジェットであり、彼は『イギリス憲政論』と並んで『ロンバード街』の著作でも知られている。

英経済誌ジ・エコノミスト10月10日号は、いつものようにノーベル経済学者受賞者への賛辞と簡単な業績の解説を掲載しているが、今年はいつもより同誌とのかかわりを載せていて興味深い。いうまでもなく同誌は19世紀からの雑誌(正確には新聞)だが、その長い歴史のなかで最も知られた編集長はウォルター・バジェットであり、彼は『イギリス憲政論』と並んで『ロンバード街』の著作でも知られている。

この『ロンバード街』なかでバジョットは、金融恐慌が起こったさいの対処として「無制限な融資を行う」とのバジョット・ルールを提示したことで、経済学や金融の世界でも名高い。どうやら同誌はそのことを強調したくて、今年の受賞者たちの業績は「かならずしも新しいものではない」と述べ、バジョット・ルールを数学的に定式化したことが業績なのだなどと付け加えている。しかし、バジョット・ルールは無制限の融資とともに、そのさいは「高い金利で行う」という提言もしているので、これは「必ずしも」いまの認識とは同じではない。

さて、バジョットは措くことにして、この受賞者3人についても、いちおうしっかりと業績を書いている。ざっといえば、「3人の受賞者の中心的な洞察は、銀行というものは預金者と貸借者との中立的な仲介者とはいえない」ということを、モデルによって改めて指摘したのだという。そこには融資のさいの情報の収集が介在しており、不十分であれば不必要に貸しすぎたり、あるいは必要な金額を貸すことを渋ったりしてしまう。つまり、「銀行は経済にとって決定的な役割を果たすが、同時に経済にとって危険な存在でもある」。

さて、バジョットは措くことにして、この受賞者3人についても、いちおうしっかりと業績を書いている。ざっといえば、「3人の受賞者の中心的な洞察は、銀行というものは預金者と貸借者との中立的な仲介者とはいえない」ということを、モデルによって改めて指摘したのだという。そこには融資のさいの情報の収集が介在しており、不十分であれば不必要に貸しすぎたり、あるいは必要な金額を貸すことを渋ったりしてしまう。つまり、「銀行は経済にとって決定的な役割を果たすが、同時に経済にとって危険な存在でもある」。

バーナンキについては、もう少し具体的な説明が必要だろう。彼は論文集『大恐慌論』において、1929年に始まる大恐慌の研究から、銀行が不良債権を抱え込んでしまうことが不況を過酷にするだけでなく、長期化してしまうと指摘した。そこで何らかの形で銀行から不良債権を取り除いてやれば、景気の回復がスムーズに進行すると論じたわけである。今では当たり前のように聞こえるが、当時は不良債権で首の回らなくなった銀行は市場から退出する、つまり破綻するのが当然だと論じる経済学者は多かった。

不良債権の抱え込みと聞いて、日本の「失われた20年論争」で、野村総研のリチャード・クーが同じことを言ったことを思い出した人もいるだろう。ただし、クーは財政出動を続けることで不良債権が減ると述べたのにたいし、バーナンキは金融政策によって「不良債権を流してしまう」のが最善だと論文では述べていた。実際に彼がFRB議長になって採用したのは、不良債権化した証券や債券をFRBが買い上げてしまうという方法だった。

不良債権の抱え込みと聞いて、日本の「失われた20年論争」で、野村総研のリチャード・クーが同じことを言ったことを思い出した人もいるだろう。ただし、クーは財政出動を続けることで不良債権が減ると述べたのにたいし、バーナンキは金融政策によって「不良債権を流してしまう」のが最善だと論文では述べていた。実際に彼がFRB議長になって採用したのは、不良債権化した証券や債券をFRBが買い上げてしまうという方法だった。

これは彼のオリジナルかといえば、これも厳密にはそうではない。1980年代にアメリカの銀行が中南米に野放図な融資を行って巨額の不良債権が生じたさい、財務長官のベイカーとFRB議長のボルカーが組んで、不良債権を債券化して売ろうとした。ところが、バンク・オブ・アメリカの頭取が抜け駆けで不良債権を売却してしまって計画がお流れになったことがあった。また、1990年代にはスウェーデンの中央銀行が不良債権を買い取って、(全体の焦げ付きもそれほど多くなかったせいで)成功していた。

しかし、バーナンキによる不良債券、不良証券の購入は規模が巨大で、アメリカ議会でも繰り返しバーナンキは吊るしあげられたが、それでも「アメリカ経済を救うにはそうするしかないのです」と説明し続け、いちおうの成功を見たとされる。実は、バーナンキは日本の不動産バブルも綿密に研究していた。この買上げ政策のポイントは、買い上げた債券・証券が景気回復の暁に、元の価格あるいは買上げ価格以上になるかどうかであり、アメリカのFRBはこの金融政策によって黒字を出し、バーナンキは一部に称賛されたわけである。ちなみに、バーナンキの祖父はいまのウクライナ生まれでアメリカに移住したらしい。今回の受賞に関係はないと思われるが、なんとなく時代との因縁を感じさせる。

しかし、バーナンキによる不良債券、不良証券の購入は規模が巨大で、アメリカ議会でも繰り返しバーナンキは吊るしあげられたが、それでも「アメリカ経済を救うにはそうするしかないのです」と説明し続け、いちおうの成功を見たとされる。実は、バーナンキは日本の不動産バブルも綿密に研究していた。この買上げ政策のポイントは、買い上げた債券・証券が景気回復の暁に、元の価格あるいは買上げ価格以上になるかどうかであり、アメリカのFRBはこの金融政策によって黒字を出し、バーナンキは一部に称賛されたわけである。ちなみに、バーナンキの祖父はいまのウクライナ生まれでアメリカに移住したらしい。今回の受賞に関係はないと思われるが、なんとなく時代との因縁を感じさせる。

さて、こうしたうまくいった例を知れば、なぜ日本だけが不良債権の処理に手間取り、その間に「ハゲタカ・ファンド」といわれる金融機関に、資産が二束三文の値で買いまくられたのかが不思議だろう。ひとつめは、日本の場合の不動産バブル崩壊が巨大すぎたということ、ふたつめは、そうした不良債権を中央銀行が買いまくるという発想がなかったこと、みっつめは、政府に食い込んだブローカーのような経済学者が、アメリカの投資機関と結託して、日本の不動産や資産を買い叩かせたということがあげられる。

1990年に東証の暴落があって、それほどの間を置かない時期に、宮沢喜一首相が不良債権の買い取りをちょっと口にしただけで、財界から激しい批判が起こり、経済学者のなかにはゾンビを生かしておくべきではないなどと批判する者がいた。つまり、もう少し視野を広げて、通常時のルールと危機時のルールは違うものだということに気がついていれば、借金はしているが将来性はある企業の資産が、ぼろくそに叩かれて売り飛ばされることはなかった。いまはまさに戦時であり、危機のルールが適用される局面がまた来ているのだ。

1990年に東証の暴落があって、それほどの間を置かない時期に、宮沢喜一首相が不良債権の買い取りをちょっと口にしただけで、財界から激しい批判が起こり、経済学者のなかにはゾンビを生かしておくべきではないなどと批判する者がいた。つまり、もう少し視野を広げて、通常時のルールと危機時のルールは違うものだということに気がついていれば、借金はしているが将来性はある企業の資産が、ぼろくそに叩かれて売り飛ばされることはなかった。いまはまさに戦時であり、危機のルールが適用される局面がまた来ているのだ。

もちろん日本の場合は、不良債権の総量が多すぎたということがある。しかし、少なくとももう少し工夫のある処理が行われていれば、20年どころか30年にわたる失われた時代を迎えることはなかったのではないか。そう考えてみれば、お隣の巨大な中国も不良債権の塊になってしまったが、これからどのように処理していくのかが気にかかる。バーナンキの名前は出さないだろうが、不良債権の買い上げをするしかなく、日本ほど馬鹿げたことにはしないと思うが、それも習近平がどうなるかにかかっているのかもしれない。

●こちらもご覧ください

ロシア経済制裁の失敗が示す未来;軍事の意味が改めて問われるとき

経済制裁下のロシア国民の消費生活;見かけよりずっと健全な理由は何か

ウクライナ戦争が引き起こした世界的食糧高騰;途上国の貧困層を激しく直撃している

ウクライナ戦争と経済(1)米国FRBは戦争でも金利を上げるのか

ウクライナ戦争と経済(2)アメリカと西側の金融制裁は効いているのか?

ウクライナ戦争と経済(3)ロシアの侵略で中国の金融が欠陥を暴露された

ウクライナ戦争と経済(4)ロシア通貨ルーブルの「強靭さ」は本物か

ウクライナ戦争と経済(5)ロシアの石油を売買する「抜け穴」を覗く

ウクライナ戦争と経済(6)穀物市場の高騰と忍び寄る保護主義の恐怖

ウクライナ戦争と経済(7)ウクライナの復興にはいくらかかるか

ウクライナ戦争と経済(8)米国の8.5%のインフレはプーチンのせいなのか

ウクライナ戦争と経済(9)この戦争の影響をしっかりとグラフで見つめる

ウクライナ戦争と経済(10)米株式市場は戦争で根本的に変わった

ウクライナ戦争と経済(11)日本の通貨YENは没落の危機を迎える

ウクライナ戦争と経済(12)ロシアの街角で若者たちがコーヒーを楽しめる謎

ウクライナ戦争と経済(13)ハイテク株とビットコインが一緒に暴落する必然

ウクライナ戦争と経済(14)企業物価上昇10%で日本も高インフレか

ウクライナ戦争と経済(15)米国のダウが1164ドル超の暴落で不安が広がる

ウクライナ戦争と経済(16)日本はインフレからスタグフレーションに向かう

ウクライナ戦争と経済(17)米国がスタグフレーションになるこれだけの根拠

ウクライナ戦争と経済(18)すでにスタグフレーション下でのビジネスが論じられている

ウクライナ戦争と経済(19)米国インフレ8.6%に対してクルーグマンはどう考えるか

ウクライナ戦争と経済(20)円安で海外投資家に買い叩かれる日本

ウクライナ戦争と経済(21)日本だけが低インフレなのではない?

ウクライナ戦争と経済(22)ホーキッシュな政治と経済が危機を拡大する

ウクライナ戦争と経済(23)米経済は「自己実現的予言」でリセッションを引き起こす

ウクライナ戦争と経済(24)米国のインフレをしっかり目で見ておこう

ウクライナ戦争と経済(25)米国の住宅賃貸料の急騰が意味するもの

ウクライナ戦争と経済(26)米国はついに「スタグフレーション」に突入した!

ウクライナ戦争と経済(27)インフレは敵なのか味方なのか

ウクライナ戦争と経済(28)いま穀類の価格が下落している理由は何か?

ウクライナ戦争と経済(29)ロシア経済はなぜ経済制裁を受けても破綻しないのか?

ウクライナ戦争と経済(30)戦争をしてもロシア経済は大丈夫だという説を再検討する

ウクライナ戦争と経済(31)ついに日本を食料危機が襲う?

ウクライナ戦争と経済(32)「新しい経済政策」という幻想

ウクライナ戦争と経済(33)またバーナンキの時代が来ている

ウクライナ戦争と経済(34)ロシアは本当に武器弾薬が欠乏しているのか

ウクライナ、台湾、そして日本(6)そのとき習近平はなにをしていたのか