中国の不動産バブル崩壊!(11)習近平の経済体制は深刻な危険状態へ

習近平体制の中国はいよいよ深刻な危機を迎えている。それは政府高官が次々と行方不明になり、また、前首相が急死した直後から当局が警戒態勢をとっていることでも推測できる。中国経済の惨憺たる状況が、もはや誤魔化しのきかないところまで来ているからである。それは単に中国の国力が低下し、生活レベルが下がっただけではない、政権と人民との間の「信頼」が回復不能なまでに腐食してしまったことを意味する。

英経済紙フィナンシャルタイムズ11月2日付は長めの「中国の社会契約が崩壊している」を掲載して、いまの中国経済低迷を根底から検証しようとしている。ざっといってしまえば、習近平の打ち出した「共同富裕」がこれまで中国経済を支えていた「政治に口を出さないかぎり、経済での繁栄は自由」という「社会契約」を崩壊させたということだ。そして、それを最終的に顕在化させたのは「ゼロコロナ政策」の失敗だったというわけで、それほど新しいことが書いてあるわけではない。

英経済紙フィナンシャルタイムズ11月2日付は長めの「中国の社会契約が崩壊している」を掲載して、いまの中国経済低迷を根底から検証しようとしている。ざっといってしまえば、習近平の打ち出した「共同富裕」がこれまで中国経済を支えていた「政治に口を出さないかぎり、経済での繁栄は自由」という「社会契約」を崩壊させたということだ。そして、それを最終的に顕在化させたのは「ゼロコロナ政策」の失敗だったというわけで、それほど新しいことが書いてあるわけではない。

それでも、『赤い旗(警告を意味する):なぜ習近平は危ないのか』を書いた、オックスフォード大学の中国専門家ジョージ・マグナスにインタビューして、社会契約の崩壊により「信頼」が失なわれたことを強調している点は興味深い。マグナスは語る。「いまの事態は単に中国の従来の発展モデルが機能しなくなっただけではなく、政府がそのことを認めないということに問題があります。つまり、基本的には信頼の(崩壊)の問題なのです」。

この視点はこれまでブログでもこのサイトでも繰り返し指摘してきた。それは誰が言おうと正しいことだ。とはいえ、今回のフィナンシャル紙の記事には今の中国経済を外観するのに役に立つ、わかりやすいグラフがついているので、それにそってこの「社会契約」の破綻と「信頼」の崩壊を目で見てみよう。まずはグラフ①に見られるように、中国政府の今年のGDP成長率目標は5%という、これまでの最低となっているにもかかわらず、すでにこの数値の達成は難しくなっている。IMFは中国経済の成長率は4%以下だと見ているのである(グラフはすべてフィナンシャル紙より)。

この視点はこれまでブログでもこのサイトでも繰り返し指摘してきた。それは誰が言おうと正しいことだ。とはいえ、今回のフィナンシャル紙の記事には今の中国経済を外観するのに役に立つ、わかりやすいグラフがついているので、それにそってこの「社会契約」の破綻と「信頼」の崩壊を目で見てみよう。まずはグラフ①に見られるように、中国政府の今年のGDP成長率目標は5%という、これまでの最低となっているにもかかわらず、すでにこの数値の達成は難しくなっている。IMFは中国経済の成長率は4%以下だと見ているのである(グラフはすべてフィナンシャル紙より)。

中国経済の停滞が顕著に表れているのが世界の中国関連株の急落であり、必ずしも不動産部門だけでなくハイテク部門も下落がはなはだしいことは注目すべきだろう。金融ビジネスの世界はすでに中国のハイテク部門の限りない上昇という神話を放棄してしまっている。グラフ②に見られるナスダックの中国ハイテク株の70%もの下落は、これからの単なる予兆などではなく、すでに確実となった現実であるといってよい。

中国経済の停滞が顕著に表れているのが世界の中国関連株の急落であり、必ずしも不動産部門だけでなくハイテク部門も下落がはなはだしいことは注目すべきだろう。金融ビジネスの世界はすでに中国のハイテク部門の限りない上昇という神話を放棄してしまっている。グラフ②に見られるナスダックの中国ハイテク株の70%もの下落は、これからの単なる予兆などではなく、すでに確実となった現実であるといってよい。

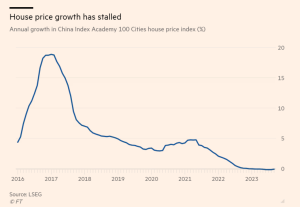

もちろん、これまで中国経済を牽引してきた不動産部門の低迷はひどいもので、グラフ③で100都市の住宅平均価格を見れば、その激しい下落ぶりがあきらかになる。不動産部門は多くの仕事を生み出してきた部門でもあり、その意味でも中国経済にとって決定的な衝撃となっている。たとえば、たとえハイテク部門が復活したとしても、不動産部門が生み出してきた分厚かった雇用を埋めることは決してできない。

もちろん、これまで中国経済を牽引してきた不動産部門の低迷はひどいもので、グラフ③で100都市の住宅平均価格を見れば、その激しい下落ぶりがあきらかになる。不動産部門は多くの仕事を生み出してきた部門でもあり、その意味でも中国経済にとって決定的な衝撃となっている。たとえば、たとえハイテク部門が復活したとしても、不動産部門が生み出してきた分厚かった雇用を埋めることは決してできない。

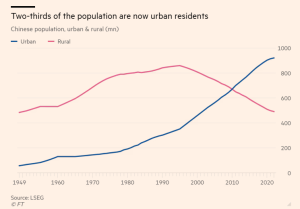

中国経済を立ち直らせる方法として、さまざまなプランが提案されているが、たとえば元世界銀行の北京担当だったバート・ホフマンは、「財政、金融、年金、国営企業、戸口制度を見直す必要がある」と述べている。しかし、これでは全部やりなおしと言っているようなもので、あまりの包括性に失笑してしまうほどだ。ただし、この中で注目しておきたいのは「戸口制度」に言及していることで、これは「共同富裕」を説きながら、まったく共同的でないと指摘される、習近平体制の矛盾の核心である。

この制度は一見日本の戸籍制度のように見えるが、もちろんそうではない。中国では経済が急速に伸びる過程で、あまりに急激な人口の都市流入を抑制するために、農村出身と都市出身の国民の間に「差別」を作った。これはいまも続いていて、年金においては都市出身者は農村出身者の22倍、公務員においても都市は農村の4.4倍の収入が保証されている。この制度は都市に流入した農村出身者にも適用されるもので(グラフ④参照)、実際の都市人口が膨れ上がっているのに、農村出身者と移民は無理やり「二流国民」にされているとの批判が続いている。これは言うまでもなく中国全体の消費を引き下げ、経済の弾力性あるいは反発力を失わせてきたと言ってよい。

この制度は一見日本の戸籍制度のように見えるが、もちろんそうではない。中国では経済が急速に伸びる過程で、あまりに急激な人口の都市流入を抑制するために、農村出身と都市出身の国民の間に「差別」を作った。これはいまも続いていて、年金においては都市出身者は農村出身者の22倍、公務員においても都市は農村の4.4倍の収入が保証されている。この制度は都市に流入した農村出身者にも適用されるもので(グラフ④参照)、実際の都市人口が膨れ上がっているのに、農村出身者と移民は無理やり「二流国民」にされているとの批判が続いている。これは言うまでもなく中国全体の消費を引き下げ、経済の弾力性あるいは反発力を失わせてきたと言ってよい。

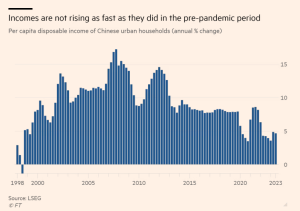

そして、決定的なのが国民の収入がこれから上昇する見込みはほとんどなくことだ。ちょっとくらい一時的に上がっても、いまの中国経済の落ち込みを埋め合わせるようなものではない。グラフ⑤による予想は、その意味でこれまでの中国の「楽観的見通し」を最終的に否定するものであり、同紙は中国国内には「冷笑的傾向」が蔓延していると指摘している。前出マグナスは、この中国に漂う空気が、中国経済を抑え込むものだと指摘している。

そして、決定的なのが国民の収入がこれから上昇する見込みはほとんどなくことだ。ちょっとくらい一時的に上がっても、いまの中国経済の落ち込みを埋め合わせるようなものではない。グラフ⑤による予想は、その意味でこれまでの中国の「楽観的見通し」を最終的に否定するものであり、同紙は中国国内には「冷笑的傾向」が蔓延していると指摘している。前出マグナスは、この中国に漂う空気が、中国経済を抑え込むものだと指摘している。

「この漂流感覚、あるいは未来への信頼感喪失こそが、これまでの中国に見られなかった腐食性の現象で、中国政府はもっとこの点について危機感を持たねばならないと思います」。そのとおりだが、不動産バブル崩壊の後、漂流感覚や未来への不安をいやというほど体験して、世界第2位のGDP大国から第4位まで転げ落ちた国の国民としては、それを政府の対策によって払拭することは、きわめて困難だと思うのだがどうだろうか。

●こちらもご覧ください

上海で警察隊とデモ隊が衝突!;ウルムチとゼロコロナを批判、習近平退陣の連呼も【増補】

中国の不動産バブル崩壊!(1)恒大集団が社債利払いに失敗した

中国の不動産バブル崩壊!(2)レッドラインを超えて感染する危機

中国の不動産バブル崩壊!(3)住宅にも波及し始めた価格下落

中国の不動産バブル崩壊!(4)全人代はついに不動産税を課す決定をした

中国の不動産バブル崩壊!(5)恒大集団がデフォルトした裏事情をみる

中国の不動産バブル崩壊!(6)残された解決策は政府による救済のみに

中国の不動産バブル崩壊!(7)連鎖的な金融機関の破綻がとまらない

中国の不動産バブル崩壊!(8)政府の救済策36項目は本当に効くのか?

中国の不動産バブル崩壊!(9)「習近平やめろ!」はゼロコロナとバブル崩壊への怒りの爆発だった

中国の不動産バブル崩壊(10)医療腐敗撲滅キャンペーンは不況から目をそらすためか

中国の不動産バブル崩壊!(11)習近平の経済体制が深刻な危機状態へ

中国の不動産バブル崩壊!(12)債務デフォルトは個人レベルにまでおよんでいる

ポスト・コロナ経済の真実(1)イーロン・マスクのツイッター買収が示唆する近未来

ポスト・コロナ経済の真実(2)中国は脱ゼロコロナで経済を回せるか

ポスト・コロナ経済の真実(3)中国のいまの「経済復活」は本物なのか

ポスト・コロナ経済の真実(4)植田日銀総裁の金融政策を予想する

ポスト・コロナ経済の真実(5)なぜ中国経済にリバウンドが起こらないのか

ポスト・コロナ経済の真実(6)中国GDP4.5%上昇に潜む落とし穴

ポスト・コロナ経済の真実(7)パンデミックは政治家たちの試金石でもあった

ポスト・コロナ経済の真実(8)中国の経済回復が失速したのは「信頼」を失ったから

ポスト・コロナ経済の真実(9)信頼崩壊の中国経済をグラフで読み取る

ポスト・コロナ経済の真実(10)目で見る今の中国経済の「惨状」

ポスト・コロナ経済の真実(11)テレワークは生産性を高めるという幻想の終わり

ポスト・コロナ経済の真実(12)中国はデフレに向かって急速に萎縮中だ!

ポスト・コロナ経済の真実(13)中国が米国に追いつくのはずっと先というのは本当?

ポスト・コロナ経済の真実(14)経済低迷の中で中国製EVが躍進する謎

ポスト・コロナ経済の真実(15)中国政府はバブル崩壊の悲惨なデータを隠し始めた

ポスト・コロナ経済の真実(16)中国のデフレは波及しないというのは本当か?

ポスト・コロナ経済の真実(17)米国経済が本格的に回復しないのは心理的問題なのか?

ポスト・コロナ経済の真実(18)中国バブル崩壊は政府が融資したくらいでは終わらない