MMTの懐疑的入門(13)「貨幣論」の欠落

ようやく、MMTの「貨幣論」について述べることになるが、本来は最初に語っておくべき事項だったかもしれない。それは中心的なMMT理論家であるL・R・レイが貨幣とは何かについて繰り返し述べているだけでなく、文字通りMMTの貨幣観が理論そのものを形づくっているからでもある。

経済学に興味をもっている人でも、今日、貨幣論について詳細に学んだという例は少ないかもしれない。かつては、マルクス経済学を勉強する学生も、また経済人類学に興味をいだいた若者も、否応なく貨幣論に目を向かわされざるを得なかった。資本主義経済という現象を深く考察するには、貨幣というものについてそれなりの知識が必要だったからだ。

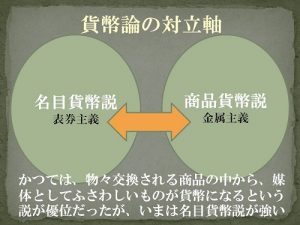

ここでは、そうした貨幣論の学説史について述べる余裕はないから、もっとも簡単な構図だけを述べておこう。貨幣論での論争というのは、ざっくり言ってしまえば「商品貨幣説」と「名目貨幣説」との間の対立である。

ここでは、そうした貨幣論の学説史について述べる余裕はないから、もっとも簡単な構図だけを述べておこう。貨幣論での論争というのは、ざっくり言ってしまえば「商品貨幣説」と「名目貨幣説」との間の対立である。

細かく分類していけば果てしないが、前者が物々交換されていたコモディティ(商品)のなかで交換の媒体にふさわしいものが貨幣となっていたと考え、後者は、何らかの権威によって貨幣だと宣言されたものが貨幣となったとされる。前者には貴金属が貨幣とされることを必然とする金属主義があり、後者には国家が宣言してこそ貨幣となるとする表券主義が含まれている。

MMTが主張してきたのは、貨幣とは起源において国家会計の「計算貨幣」であり、貴金属が貨幣とされるさいにも、国家の承認をおこなって刻印を押してはじめて貨幣となるとする「国定貨幣説」を唱えているから、間違いなく名目貨幣説といえる。

ふしぎなのは、すでに現代貨幣は国定貨幣という名目貨幣であり、政府あるいは中央銀行によって発行される貨幣も、債務として会計的に管理されているのに、MMTは激しく商品貨幣説とくに金属主義を批判し続けていることだ。

そのため、MMT理論家のレイは19世紀に書かれたクナップの『貨幣の国家理論』、1913年に発表されたミッチェル・イネスの「貨幣とは何か?」、1930年のケインズ『貨幣論』などを引用するだけでなく、考古学での業績を引いて、貨幣は国家会計で始まり、それが紀元前7世紀ころの、国王の紋章の入った貴金属の貨幣に先行することを強調している。

たとえば、商品の物々交換から貴金属に移行していったと唱える、カール・メンガーに始まり、フォン・ミーゼスに引き継がれ、さらにフォン・ハイエクもその一員であったオーストリア学派の商品貨幣説はいまも存続している。こうした商品貨幣説を否定することで、「計算貨幣」と「国定貨幣」からなる、MMTの貨幣論を定着させようとしているのだろう。しかし、それにしても「起源がすべてを説明しない」という立場に立てば、起源論にこだわるのは、やや不自然な気すらするのである。

そもそも、商品貨幣説は歴史や文化人類学の視点からは分かりやすい説だが、決定的な欠陥が指摘されてきた。物々交換から貴金属に移行し、それが習慣・制度として定着したというわけだが、その移行は「自生的」であるとされている。それでは、小さなコミュニティを超えて国家レベルの規模まで普及できるのかどうか怪しいからである。そこには何らかの権威あるいは権力が必要ではないかと考えるのが自然である。

その意味で、国家権力が「これが貨幣なり」と宣言するのが決定的であると考える表券主義、あるいは何らかの権威が働いたとする名目貨幣説は説得力をもつ。とくに、MMTが注目したクナップの国定貨幣説は、考古学によって古代国家ですらそうだったのだと付言することで、起源説からも支持を受けることになる。さらにレイは繰り返し英国で発展をみた「タリー・スティック」を語ることでこの説を補強している。中世にハシバミの棒に金額を記入してから縦に割って、これを政府の貸借の契約書(棒)としたのが、なんと19世紀まで続いたというのである。

さて、それでは国定貨幣説はすべてを説明するのだろうか。これにも実は決定的な欠落を持っていることが指摘されてきた。国家が宣言すれば貨幣になるのはよいとして、では、そうした貨幣がそのまま継続するのだろうかということである。歴史を振り返れば、ジョン・ローの紙幣(納税に使える紙幣の創始者:ジョン・ローの肖像(2))、フランス大革命の紙幣、米国南北戦争における南部諸州の紙幣は、あっという間に紙切れ同然となってしまった。

これらは極端な例だが、紙切れにならなくとも社会や経済が不安定になり、激しい減価を生じた国定貨幣は枚挙にいとまがない。実は、国定貨幣が安定するには法制だけでなく、その国家に対する継続的な国民の信頼がなければ、いいかえれば国民を納得させるほどの社会的安定を維持しなければ、貨幣たりえないのである。そしてまた、国定貨幣が比較的安定した時期においても、貴金属が一時的に代替的貨幣の役割を演ずる現象はなくならない。たしかにケインズは『貨幣論』で「クナップの国定貨幣説が現実となる時代がきた」と宣言したが、同時に国際経済においては金の象徴的な役割を維持しようとした。

実は、国定貨幣説を高らかに唱えたクナップですら、国定貨幣は国境内でしか通用せず、国境を越えようとすればたちまちそこに壁があることが明らかとなると論じて、次のように述べていたのである。

「そのとき(国境を越えたとき)、きわめて重大なコントラストが現出する。国家内ではこの種の貨幣(国定貨幣)は貿易の現象ではなく権威の問題であったが、(国境を越えれば)交換の過程や価格は、たちまちコモディティ(独語:Waren)となってしまい、貨幣としての効力をすべて失うわけではないものの、ただの装飾貨幣に属することになるのである」

興味深いことに、クナップはこうした国境を越える交易に有効な対策を考えていて、多くの国々があつまって同盟や連邦のような組織をつくることが必要だと論じていた。しかし、こうした組織や協定はおそらく大国が主導して作ることになるわけだから、前回12回目で述べたように「ステイトクラフト」の勝負になり、また、その定着には時間を要することになったに違いない。

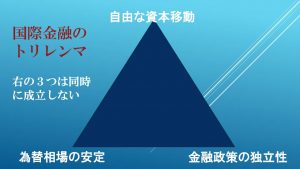

つまりは、商品にまで転落する国定貨幣がそれなりの価値を取り戻すには、国際社会での組織形成と政治的活動が大きくかかわっており、さらに、その安定には長い年月が必要だということになる。そして、いまの国際経済をみれば、事実、そうなっているわけで、変動為替相場制を採用すれば、小国でもMMTで自国の経済が安定するなどという話にはとてもならないのである。

国内に戻れば、MMTの貨幣論は国定貨幣であるがゆえに、インフレと資源という制約はあるものの、原理的にはいくらでも国家の権限で発行できることになっている。しかし、実際には、インフレと資源という制約だけでなく、政治的にも抵抗は強く、また、国民の同意を得られる可能性はきわめて低い。常に減価し続けるのを運命づけられた貨幣が、どうして国民に信頼されるのだろうか。

そもそも、貨幣というものが「計算貨幣」と「国定貨幣」で説明できたとして、それがどうして、財政赤字を「原理的には」無制限に政府通貨で賄うことが正当化されるというのだろうか。MMTの理論家たちは「人権」とか「コングレス」は口にしても、こうした社会的な支持や制度への信頼について詰めて論じてきたとは思えない。その意味で、皮肉なことにMMTには、貨幣論の肝心な部分での欠落があるのだ。

実は、こうした強力な経済政策を行なう政府という考え方は、アメリカでもMMTが最初ではなくて、1970年代にも唱えられたことがあった。新社会主義を唱えたのも、バニー・サンダースが初めてではない。財政赤字が急速に拡大するようなさいには国民に恐怖を生みだし、こうした議論はしばしば歓迎されるものとなりやすい。そしてまた、将来が不安になったとき強力な権力を期待するのは珍しいことではない。

とはいえ、いまのアメリカではすでにサンダース上院議員が、MMTは採用しないことを事実上表明して、自分の考えている社会保障のための予算は、従来と同じく税金を原資とすることを断言している。あまりにも当然のことだが、こうなればこれからMMTが咲き誇るのはアメリカより日本ということになるだろう。

MMT理論家の貨幣論の出発点には、やはり、ケインズの『貨幣論』があると考えるのが妥当であり、ケインズの貨幣についての議論も「国定貨幣」と「計算貨幣」との結合からできている。クナップについては明示してあるが、イネスについても彼の論文はずっと前に目を通していて、コメントを書いている。

ただし、ケインズの『貨幣論』は1930年という大恐慌の最中に書かれたものであり、そのため、あらゆる政治的手段を駆使して、崩壊する国家や経済を支えるというモチーフが背後にあるといってよい。そこに危機の時代を読みとって教訓とするにやぶさかではないが、貨幣を国家が常に完全にコントロールできるという思想は間違いだというほかない。それはフィナンシャル・ステイティズムとでもいうべきもので、機能させようとするには大胆な新しい制度への激しい移行が必要であり、また、移行したとしても機能しないまま、経済システムを損傷するだけのことだろう。

ただし、ケインズの『貨幣論』は1930年という大恐慌の最中に書かれたものであり、そのため、あらゆる政治的手段を駆使して、崩壊する国家や経済を支えるというモチーフが背後にあるといってよい。そこに危機の時代を読みとって教訓とするにやぶさかではないが、貨幣を国家が常に完全にコントロールできるという思想は間違いだというほかない。それはフィナンシャル・ステイティズムとでもいうべきもので、機能させようとするには大胆な新しい制度への激しい移行が必要であり、また、移行したとしても機能しないまま、経済システムを損傷するだけのことだろう。

これは『一般理論』についてコメントしたものだが、マルクス主義者のポール・スウィージーが、ケインズの経済学について次のよう述べている。「かくして、ケインズ氏の経済学では、あたかもデウス・エクス・マキナ(機械じかけの神)のように、突如、国家が立ち現れるのである」。しかし、機械じかけの神は、必ずしも安定への福音をもっているわけではない。そして、そのケインズですらも恒常的な財政出動は「社会主義へのイベント」と呼んでいたことを、思い出しておくのも無駄ではない。

レイは情熱を込めて書き上げた『現代貨幣を理解する』のなかで、なぜ自分が考古学や歴史学にまで言及して貨幣論を展開したのかについて次のように述べていた。

「実のところ、貨幣の起源を突き止めたなどとはたぶん思っていない。また、それがこの本の目的にとって決定的なものでもないのだ。というのは、現代貨幣の理解を進めること、つまりは現代経済における貨幣の使われ方が問題なのだからである」

ずいぶんと謙虚な書き方をしていたものだ。しかし、MMTの貨幣起源論が示唆する、財政と金融を統合して貨幣によるコントロールを行なうというイメージで、もっとも現代的なのは旧社会主義諸国あるいは全体主義国だが、ただ単に貨幣だけを差配して経済全体をコントロールするのは、政治的にも経済的にもほとんど不可能である(次の第14回もぜひお読みください)。

●こちらもご覧ください

MMTの懐疑的入門(番外編)入門への入門

MMTの懐疑的入門(1)まず主張を聞いておこう

MMTの懐疑的入門(2)基本的構図を知っておく

MMTの懐疑的入門(3)水平マネーと垂直マネー

MMTの懐疑的入門(4)ハイパワード・マネーとレヴァレッジ

MMTの懐疑的入門(5)ジェット戦闘機の購入法

MMTの懐疑的入門(6)クラウディングアウトは神話?

MMTの懐疑的入門(7)マネタリー・ベースと税金

MMTの懐疑的入門(8)蝶番としての雇用保障制度

MMTの懐疑的入門(9)日本経済への無理解

MMTの懐疑的入門(10)財政黒字が景気後退を生む?

MMTの懐疑的入門(11)金利はゼロだから怖くない?

MMTの懐疑的入門(12)国際経済への楽観

お気の毒なケルトン教授;ご都合主義的な日本のMMT派

やっぱりおかしなMMT;あまりに楽観的な世界観

幻視のなかのMMT;日本が根拠である意味

流行りを追うだけなら学者はいらない;浜田宏一氏への疑問

忘れられた論争の歴史:ハイパーインフレと財政赤字危機

デフォルトとインフレ:定義なしのデタラメ論議

MMTの思想的背景:歴史学と文化人類学

歴史を振り返れば、ジョン・ローの紙幣、フランス大革命の紙幣、米国南北戦争における南部諸州の紙幣は、あっという間に紙切れ同然となってしまった。

これらは極端な例だが、紙切れにならなくとも社会や経済が不安定になり、激しい減価を生じた国定貨幣は枚挙にいとまがない。

上記の部分への疑問

MMTにおいては徴税が貨幣の価値を生み出すとしているので

徴税する統治力がなくなった国々の例を出されても意味がないのではないでしょうか?

ジョン・ローの紙幣はちょっと違いますが、あれは中央銀行が自ら怪しげな金融商品を買うような感じで参考にならないですよね。

MMTerはまさに現代の日本でMMTに基づく財政政策を行うべしとの主張なので

現代日本のような安定した統治力、安定した供給力がある国の貨幣が紙くずになった例を教えて下さい。

ありがとうございます。

ジョン・ローの場合は、旧来の徴税権(代理権)をもっていた貴族との闘いという側面があります。これは、いずれちゃんと書きます。

ところで、現在の日本政府が徴税できるのは、税金が政策の基本になっているという観念がまだ生きているからではないですか。あなたの言っているMMTerとは誰のことか分かりませんが、MMTの理論を理解したら今のような徴税は不可能になると思いますよ。

いまの条件そのままで財政政策ならば、ただのオールドケインジアンもしくはニューケインジアンと同じということになります。

東谷

税金がどのように使われるか理解して払っている人の方が少ないのでは?

もしくは、自分の手持ちの資産の価値を維持するための徴税と考える方が、納税しやすくなるとすらも考えられそうな気もするのですが。。

記事参考になります、ありがとうございます。