MMTの懐疑的入門(17)「税金はゴミになる」で誰が税を払うのか

MMTの議論を追いかけていていちばん呆れるのは、税金は最終的にはただのゴミ(rubbishi;廃棄物)になってしまうという部分だろう。論者によってはこのゴミの行く先としてゴミ箱を描いているので、初めて見た時にはとてもまともな経済学者のやることではないと感じてしまった。

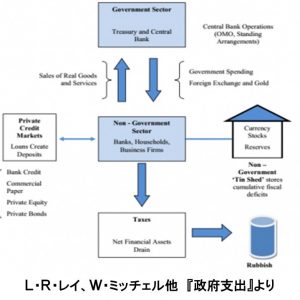

これも、政府は支出をするさいに中央銀行券を発行させるか、お得意の言い方の「キーストロークを叩く」(キーボードで入力する)だけでいいという考え方のコインの裏表である。税金が政府に還流して政府支出の財源になるとは考えないから、税金はたんに通貨を流通させるためと、それからインフレを抑制する以外は役割がない。お役目を果たした税金は、ただの数字の記録として「ゴミ箱」に入るだけである。

これも、政府は支出をするさいに中央銀行券を発行させるか、お得意の言い方の「キーストロークを叩く」(キーボードで入力する)だけでいいという考え方のコインの裏表である。税金が政府に還流して政府支出の財源になるとは考えないから、税金はたんに通貨を流通させるためと、それからインフレを抑制する以外は役割がない。お役目を果たした税金は、ただの数字の記録として「ゴミ箱」に入るだけである。

もちろん、現実には(この「現実」とはMMT理論家のいう「ディスクリプティブ」ではなく、制度的擬制を認める常識人の「現実」だが)、ほとんどの国の政府はゴミ箱に放り込んでいるどころか、支出のための根拠である財源として、国債とともに必死になって予算に張り付けていくわけである。

もし、MMTのこうした考え方が国民のあいだに広まり、政府が「われわれはMMTによって財政および金融政策をオペレーションします」と宣言すれば、ほとんどの国民は「では税金を払うのをやめよう」と思うだろう。それどころか、税金の徴収に対して「ふざけんじゃない、じゃあ、どうして税金をとるんだ」という怒りの声が国内に満ちるに決まっている。

それに対して、「ですから、税金は政策の財源ではなく、中央銀行券を流通させるためと、インフレを抑制するために使われるんです」「政府支出も数字だけですが、税金も単なるマイナスの数字です」なとどいっても、「なにを寝ぼけたことをいってるんだ」と一蹴されるだけだろう。

そもそも、税金を徴収するというのは、なかなか難しいことで、それが暴力や軍事力を背景にして行なわれる場合でも、つねに緊張をはらんだものとなってきた。それは、歴史の多くのページを彩る、農民一揆や貴族たちの反乱に目を向ければ容易に分かることである。単にロジックとして徴税の権限があるとしても、そう簡単に渡してはくれないのだ。

では、ロジックだけでは十分でないとしても、そのロジックはいったいどのようなものだったのだろうか。現在のロジックは簡単にいえば「国民が税金を納めれば、政府は社会秩序を維持し、国防を実行し、そしてある程度の社会福祉を実現する」というものだろう。だからこそ、いま、選挙になれば政治家たちは安全な社会を実現するといい、社会保障を拡大してみせるというのである。

最近、金融産業における徴税がタックスヘイブンの発達によって阻害され、また、インターネットを介在して活動する巨大ハイテク企業の収益の把握が困難になっていることもあり、租税国家はもう存続できないのではないかという議論がなされるようになっている。

また、そこまでいかなくとも、しっかりと国内に根をおろして国民に貢献している企業が税金をとられ、グローバルに展開して高収益をあげている企業が税金を納めないのは、不公平ではないかとの問題が提起されている。こうした問題が提起されるさいにも、あたかもMMTがその解決策であるかのように論じる人がいるが、これはまったく間違いである。

税金によって成立している国家が危機に陥るという問題を先駆的に論じたのは、経済学者ジョセフ・シュンペーターである。彼は第一次世界大戦が終わりかけたころに講演を行ない、『租税国家の危機』という小著のかたちで出版している。ここで彼が述べたのは、大戦で損傷した実物資本の回復のためには巨額の投資が必要となるが、そのためには財産税を導入すべきだということだった。

税金によって成立している国家が危機に陥るという問題を先駆的に論じたのは、経済学者ジョセフ・シュンペーターである。彼は第一次世界大戦が終わりかけたころに講演を行ない、『租税国家の危機』という小著のかたちで出版している。ここで彼が述べたのは、大戦で損傷した実物資本の回復のためには巨額の投資が必要となるが、そのためには財産税を導入すべきだということだった。

さらに、それに付随して、シュンペーターは税金を徴収して国家財政をなりたたせるというやり方は転換期に来ていると論じた。私企業を中心とする経済から租税を得る国家が存立するのは、資本主義体制だけだからである。「経済の発展によって、私企業はその社会的意義を失っていく。……社会は私企業と租税国家を超えて進展するであろう」。その行く先にはシュンペーターが考えている社会主義があったわけで、これは第二次世界大戦後の末期にかいた『資本主義・社会主義・民主主義』につながるものだった。

最近、租税国家について述べたもので興味深いのは、トマ・ピケティの『21世紀の資本』である。彼は、MMTと同じように財政政策と金融政策を分離したEUを批判しているのだが、EU全域で税金を徴収し、それをEUのために支出することが重要であり、そうすることによってEU経済に一体感が生まれるという。税金というものは、徴収と支出を通じて政治かつ経済の単位を統合する役割も担うのだと、むしろ税金が仲介する政府と国民の相互的関係を積極的に評価しているのだ。

現在、税金を成り立たせているロジックは、すでに述べたように納税という義務と有意義な政策を享受するという権利はひとつのものとする。この「権利と義務」の組み合わせは、大昔からあったように錯覚するが、実は、近代国家が成立してからのものであり、しかも、最初にそれを唱えた思想家もはっきりしている。

それは、功利主義思想の元祖であるジェレミー・ベンサムであり、「報酬と罰則」というかたちで法律の有効性が生まれる理由を論じた。彼はかなりの変人であり、馬を飼ってニンジンを与えてみたり、逆にムチで打つようなことを繰り返し、そこに報酬と罰則は一体のものであるという法則を「発見」したのである。

こうした報酬と罰則を「権利と義務」と言い直して法体系の原理としたのは、同じく功利主義思想家であったジョン・オースティンという法律学者だった。功利主義者たちの相互性による社会の構成法は急速に英国に広まり、やがて世界中に流布した。経済学者の多くもこの功利主義的思想を引き継ぎ(リカードもマルサスも自分は功利主義者だと言っている)、19世紀英国で流行してやがて衰退したといわれるが、実は、この思想はいまも経済現象を説明するときに最大の根拠となっている。

では、そうでないような説明があるのかというと、実は、存在するのである。ベンサムたちと同じ時期にフランスで唱えられた権利思想はいわゆる「天賦人権」であり、人間がもつ権利はすべて神から与えられたものであり、そうであるがゆえに尊いとされる。この思想は植民地だったアメリカでも支配的で、独立宣言に取り入れられ、いまでもアメリカでは天賦人権でものを考える傾向は強い。

では、そうでないような説明があるのかというと、実は、存在するのである。ベンサムたちと同じ時期にフランスで唱えられた権利思想はいわゆる「天賦人権」であり、人間がもつ権利はすべて神から与えられたものであり、そうであるがゆえに尊いとされる。この思想は植民地だったアメリカでも支配的で、独立宣言に取り入れられ、いまでもアメリカでは天賦人権でものを考える傾向は強い。

ちょっと脱線が長くなったが、税金の問題に戻ると、実は、税金の根拠については、こうした欧米において生まれた諸思想がやはり大きな影を落としていることがわかる。しかも、それは時代の推移によって支配的な思想も変わっていったことに注目しなければならない。

前出のシュンペーターは、ヨーロッパにおいては中世の家産国家(まあ、封建社会と考えてよい)の時代には、租税というものは領主が農民から召し上げると考えた。もちろん、途中からは貨幣経済が浸透してくるので、地代もまた貨幣によるケースが見られるようになるのだが、決定的に変わるのは近代国家の成立する17世紀からだと考えてよいだろう。

このとき租税は領主の私的財産の回収から、国家による土地所有者たちとの契約を介した税金へと変わっていく。土地所有者たちは領地の農民から収奪するのは当然のことと考えていた。こんどは国家がおこなう戦争の費用を賄うために、貴族議会を通じて国王による徴税を是認しながら、同時に戦争の利益の分け前を確保しようとしたわけである。

シュンペーターは単純化してしまっているが、この間にはヨーロッパ諸国の絶対王政時代が挟まれている。税金について考えるさいには、この絶対王政時代の税制も考えなくてはならない。これも話は長くなるが、単純化してしまえば、絶対君主は「王権神授説」によって、すべての権利は神から与えられたものだから正当化されると主張していた。

もちろん徴税権も神に与えられたものと絶対主義君主は主張したが、実際には有力諸侯である貴族、後には新興ブルジョアジーとの取り決め、あるいは抗争が必要だった。この王権神授説は、フランスやアメリカでの天賦人権説につながっていくものであり、神を根拠とする点で、国王に与えられるのか、あるいは人民全員なのかの違いにすぎないのである。

ここで思い出しておきたいのは、MMT理論家のL・R・レイが古代国家の場合の税金や罰金を、古代国家が農民に課した「義務」であり、貨幣の起源だと論じていたことである。これは実は支配者からの一方的な義務の押し付けである。古代国家や封建君主、あるいは絶対王政君主の課税は、暴力を背景とした領民への義務の賦課に他ならない。

しかし、この一方的な義務の押し付けは、近代国家が成立することによって、次第に不可能になってゆき、現代の民主制国家においては、まったく逆転したかのような様相をみせる。この過程で税金を納める義務と、そのお返しを受ける権利は、ワンセットのものと考えられるようになっていく。つまり、さきほど述べた功利主義的な「権利と義務」の関係によって、相互性が確立されていくわけである。

こうしてみると、MMTは歴史的経緯からいえば、実は、まったく異なる時代の財政と税金の関係を、あたかも一貫した同じ税金であるかのように錯覚しているのである。政府支出の恣意性や独断性を論じるさいには、古代国家や封建領主のような一方的な権力関係であるかのように語り、税金については政府支出から分離して、インフレを阻止して通貨の流通を可能にするだけで、けっきょくのところは単なるゴミとして認識している。

これは、単に論理的に財政と税金の現象を追いかけたことによる、ディスクリプティブな認識なのだと、MMTの理論家はいうかもしれない。しかし、これまでの常識では、それがたとえ一種の擬制であっても、国民は税金を納めて政府(政権)はそれに政府支出で応えるという、権利と義務によって形成されている相互関係を前提とすることができた。国民は漠然とではあるが、政府をこうした関係のなかで評価することができた。

これは、単に論理的に財政と税金の現象を追いかけたことによる、ディスクリプティブな認識なのだと、MMTの理論家はいうかもしれない。しかし、これまでの常識では、それがたとえ一種の擬制であっても、国民は税金を納めて政府(政権)はそれに政府支出で応えるという、権利と義務によって形成されている相互関係を前提とすることができた。国民は漠然とではあるが、政府をこうした関係のなかで評価することができた。

しかし、MMT政府になってからは、納税はインフレ抑止と通貨の流通のためで、政府支出は議会の承認があるとはいえ、政策の実行は一方的な形で行われるので、その成果を国民が評価するさいに何を基準にしてよいのか分からない。インフレを抑止すればたいがいは景気が悪くなるだろうし、通貨を流通させるために政府が何をしているのかもまったく明らかでない。「俺たちの税金を、政府はゴミ箱に入れているそうだ」というのが、国民の多くの認識となるだろう。

よく、第三者的立場からのMMTの解説などで、財政支出と税金の貨幣循環などと書いている人がいるが、少なくともMMT理論家は厳密にはそうした認識はないはずで、また、現実における循環の擬制も認めないはずである。もちろん、こうしたMMTの財政支出と税金との関係の錯誤を指摘したからといって、現代国家の税制における困難が解決するわけではない。しかし、少なくともMMTを現実に導入したからといって解決するわけではない。それは「新しい理論」による問題の解消ではなくて、これまで以上の破滅的困難の始まりにすぎない。

●こちらもご覧ください

MMTの懐疑的入門(番外編)入門への入門

MMTの懐疑的入門(1)まず主張を聞いておこう

MMTの懐疑的入門(2)基本的構図を知っておく

MMTの懐疑的入門(3)水平マネーと垂直マネー

MMTの懐疑的入門(4)ハイパワード・マネーとレヴァレッジ

MMTの懐疑的入門(5)ジェット戦闘機の購入法

MMTの懐疑的入門(6)クラウディングアウトは神話?

MMTの懐疑的入門(7)マネタリー・ベースと税金

MMTの懐疑的入門(8)蝶番としての雇用保障制度

MMTの懐疑的入門(9)日本経済への無理解

MMTの懐疑的入門(10)財政黒字が景気後退を生む?

MMTの懐疑的入門(11)金利はゼロだから怖くない?

MMTの懐疑的入門(12)国際経済への楽観

MMTの懐疑的入門(13)「貨幣論」の欠落

MMTの懐疑的入門(14)信用貨幣論の逸脱

MMTの懐疑的入門(15)本当に財政赤字は持続可能か

MMTの懐疑的入門(16)「税が貨幣を動かす」という倒錯

秋風の吹くMMT;正体が分かってみれば猫マタギお気の毒なケルトン教授;ご都合主義的な日本のMMT派

やっぱりおかしなMMT;あまりに楽観的な世界観

幻視のなかのMMT;日本が根拠である意味

流行りを追うだけなら学者はいらない;浜田宏一氏への疑問

忘れられた論争の歴史:ハイパーインフレと財政赤字危機

デフォルトとインフレ:定義なしのデタラメ論議

MMTの思想的背景:歴史学と文化人類学あ