フランソワ・ケネー;経済学を旅する(2)

フランソワ・ケネー

『経済表』

自然の恵みを十二分に生かす農業立国の見取り図

学生運動華やかなりし1960年代を過ぎて70年代に入ると、経済学においては新しい試みが次々に興隆した。そのなかで「経済学は自然との結びつきを失ってしまった」と嘆じる人たちがいて、彼らはエコロジーを論じて、経済学史のなかで自然との結びつきを維持していた、過去の経済学者を再評価することが多かった。

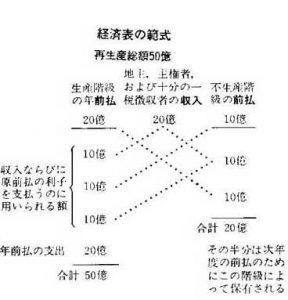

フィジオクラートと呼ばれるフランソワ・ケネーが着目されるのは当然のことだったが、ケネーにはもうひとつ大きな功績があった。「経済表」と呼ばれる生産の流れを分析した流れ図のような表で、それは20世紀の「経済連関表」の先駆だという話になっていた。しかし、その表をよく見ると農業によって生み出された経済的価値が、階級の間をめぐるように描いてあり、経済的価値を生み出しているのは、どうやら農業だけらしいと思われた。

そうした経済学が生まれた背景を、ろくろく考えてもみないで、なんとなく狭いような気がして興味を失ってしまったのだが、農業国でヨーロッパ随一の経済力があった当時のフランスの経済学なのだから、それも当然のことといえる。フランスを訪れ、フィジオクラートたちと付き合っていたアダム・スミスが、英国に帰って作り上げた経済学は、フランス式の経済学の批判に立って組み立てられていたのも当然のことだった。

医者から元祖エコノミストとなる

経済の仕組みを一枚の表にまとめた『経済表』(岩波文庫)の著者フランソワ・ケネーは、一六九四年、パリ郊外で裕福な法律家の息子として生まれた。十分な教育を受けて、彼が仕事としたのは外科医だった。ケネーは、まず、この分野で名声をものにして、フランス王の外科侍医、やがて首席侍医にまで上り詰めている。

経済の仕組みを一枚の表にまとめた『経済表』(岩波文庫)の著者フランソワ・ケネーは、一六九四年、パリ郊外で裕福な法律家の息子として生まれた。十分な教育を受けて、彼が仕事としたのは外科医だった。ケネーは、まず、この分野で名声をものにして、フランス王の外科侍医、やがて首席侍医にまで上り詰めている。

しかし、彼の名を後世に残したのは、余技にすぎない政治経済論だった。その歴史の皮肉は、ルイ十五世の愛妾ポンパドール夫人の侍医を務めたことに始まる。国王の寵愛を利用して、政治にも介入するポンパドール夫人が主催するサロンは、当時、フランスにおける最高レベルの知識人が交際する場にほかならなかった。そして、ここで機智を駆使して大胆な発言を繰り返すケネーは、たちまち中心人物の一人となっていく。

専門の医学に関する論文も書いていたが、一七三六年に『人間経済に関する自然論』を発表。また、啓蒙主義思想家たちが編んだ『百科全書』には「小作人」「穀物」「人間」などを寄せ、一七五八年には「経済表」を発表している。「生産的支出」「所得支出」「不生産支出」の三つの支出が次々と行なわれ、さらに幾重にも交錯してゆく様を一枚の表にしたものだった。ここで注目すべきは、「富を永続せしめる」支出が、「穀物・飲料・材木・家畜」などの農林水産物に限られていたことだろう。

同年に書かれた「農業国の経済的統治の一般原則」(前掲書に所収)は、第三番目の原則として「主権者及び国民は、土地は富の唯一の源泉なること。及び富を増加するものは農業なることを決して忘るべからざること」が挙げられている。ケネーは、あらゆる富の源泉は自然であり、自然の秩序に従うことが経済においても重要だと論じた。

当時のフランスは、ルイ十四世の治世で頂点を迎えた後に、農業技術の革新によって生産が急増し、経済的にも繁栄を謳歌していた。また、ルソーの思想に見られるように、都市化が進むいっぽうで自然状態への憧れが高まっていた。さらに、イギリスの急速な成長に対抗する、フランスの新しい経済政策が求められていた。ケネーの主張は、まさにこうした時代の要請に応えるものと見なされたのである。

ケネーを中心とした、自然(フィジオ)を富の源泉と考える経済論者たちは「フィジオクラート」と呼ばれ、また自らはエコノミストと名乗ったが、この教義に忠誠心の高い論者たちがケネーの議論を広め、敷衍していった。そのなかにはミラボー(革命期のミラボーの父親)、ル・メルシェ・ド・ラ・リヴィエール、デュポン・ド・ヌムールなどがいる。しかし、フィジオクラートの隆盛は一七六〇年から一七七〇年ころまでで、一七八〇年にはほとんど忘れ去られたという。十年ほどの「新しい経済」ブームだったわけである。

ケネーを中心とした、自然(フィジオ)を富の源泉と考える経済論者たちは「フィジオクラート」と呼ばれ、また自らはエコノミストと名乗ったが、この教義に忠誠心の高い論者たちがケネーの議論を広め、敷衍していった。そのなかにはミラボー(革命期のミラボーの父親)、ル・メルシェ・ド・ラ・リヴィエール、デュポン・ド・ヌムールなどがいる。しかし、フィジオクラートの隆盛は一七六〇年から一七七〇年ころまでで、一七八〇年にはほとんど忘れ去られたという。十年ほどの「新しい経済」ブームだったわけである。

三つの階級の間を流れる「価値」

ケネーは一七六六年に書いた「経済表の分析」(前掲書に所収)のなかで、簡略化した経済表を示している。彼は「国民は三階級に分かたれる」という。

土地の耕作を行なう「生産階級」、国王や徴税者を含む「地主階級」、農業以外の産業従事者である「不生産階級」。

この三階級によって構成される国家は「商業上の自由競争と及び農業の経営資本の所有の絶対安全とはつねに存する」と仮定して、毎年五十億フランの富の再生産を行なっている場合の価値の流れを論じてゆく。

岩波文庫より

まず、生産階級が五十億フランを生産するが、そのうち二十億フランは自分たちの生活維持と農業生産を維持するために用いる。残りの三十億フランのうち、二十億フランを地主階級に地代として収め、十億フランで不生産階級から衣服や調度品などを買い入れる。

また、地主階級は地代で得た二十億フランのうち、十億フランで生産階級から農産物を購入し、十億フランで不生産階級から衣服や調度を買う。

さらに、不生産階級は生産階級と地主階級から得た二十億フランのうち、十億フランで生産階級から自分たちの生活を維持する食糧を買い、十億フランを衣服や調度を作るための原料を、やはり生産階級から買う。

こうした再生産が継続するためには、生産階級が自分たちの生活の維持と農業生産を維持するための資本投下(ケネーはこれを「前払い」と呼んでいる)を怠らないことであり、また、全体の流れのなかで財貨を溜め込んで使わないようなことがあってはならない。

もちろん、農業だけが価値(富)をもたらすというのは正しいのか、生産階級と地主階級がこのように明瞭に分離できるものなのか、さらには商工業に携わる人びとが「不生産」なのかという点については当時から批判があったし、いま、私たちがあまりに不当だと思うのは当然だろう。

この点は、ケネーたちのサロンに参加したアダム・スミスも不自然に思ったらしく、『国富論』のなかで批判し、新たな説を提示することになる。

しかし、一国の経済全体をモデルによって把握する方法を考えたこと、順調に運営される経済の均衡を崩すのは何かを検討した点において、後世の理論家に多くの示唆を与えたことは間違いない。また、「前払い」や「財貨の溜め込み」についても、ここに経済学史家たちは、資本蓄積と不況現象に関する先駆的な考察を読み取るのである。

●こちらもご覧ください

ウィリアム・ペティ;経済学を旅する(1)